Point

■小惑星リュウグウへのタッチダウン(着陸)で撮影された画像や温度測定の解析が行われた

■結果リュウグウには2種類の異なる岩石があり、2つの天体の衝突で生まれた小惑星の可能性がある

■リュウグウの岩は地球上で僅かに見つかる始原的隕石に似た特徴があり、惑星形成の謎を解く重要な手がかりとなりそうだ

先日「おむすびころりんクレーター」という謎センスな命名で話題になった小惑星リュウグウの探査プロジェクトですが、当然真面目な調査報告も発表されています。

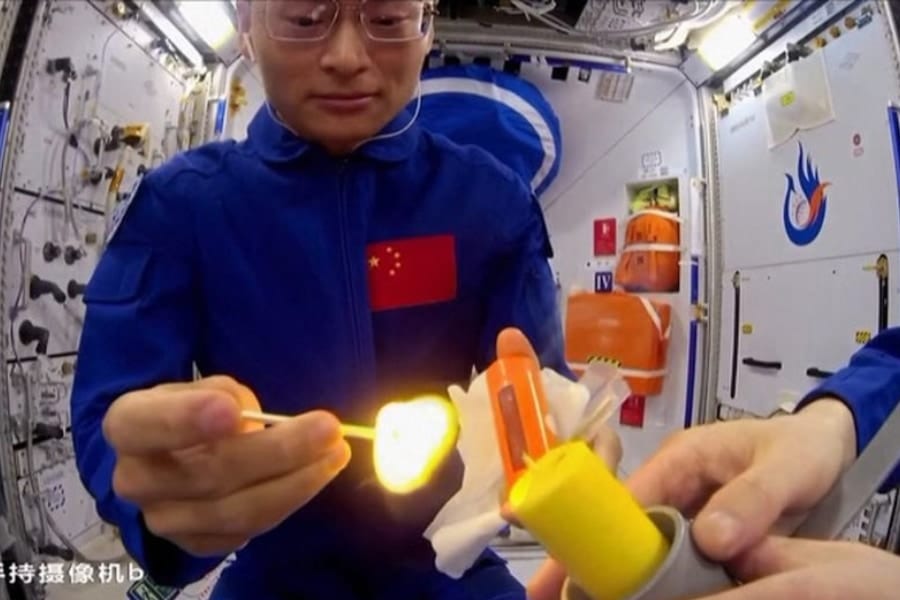

「はやぶさ2」に搭載されたドイツとフランスの共同開発による小型探査機「MASCOT」が、2018年10月3日と2019年7月11日に2回のタッチダウン(着陸)に成功しました。その際、撮影された画像から、リュウグウの組成に関する新しい知見が得られたとのこと。

それは地球を始めとした惑星形成の謎に対する新たな手がかりとなる他、小惑星リュウグウ自体の成り立ちについても言及しているものです。

この研究論文は、ドイツ航空宇宙センター(DLR)の研究者を筆頭とする研究チームより発表され、8月23日に科学誌サイエンスに掲載されています。

https://science.sciencemag.org/content/365/6455/817

リュウグウとイトカワ

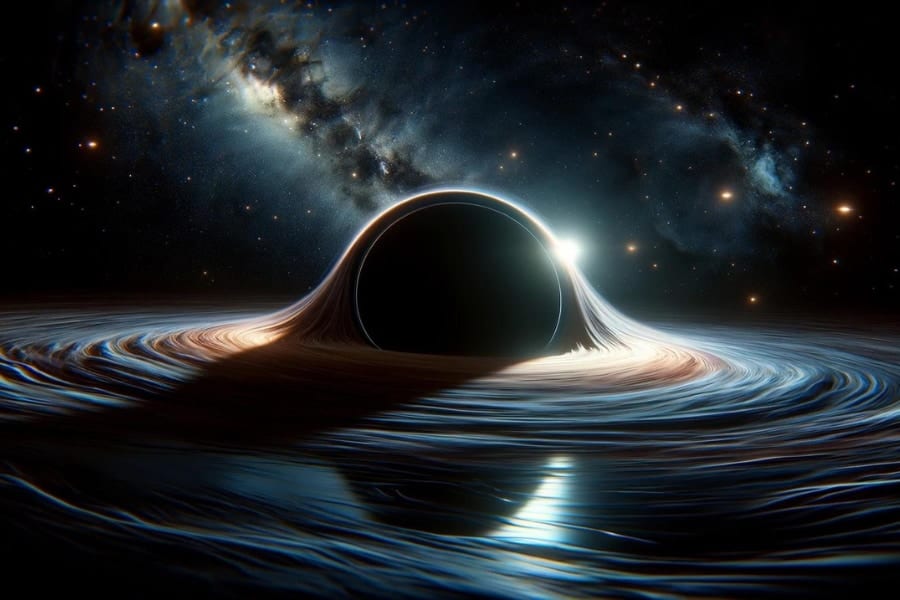

今回話題となっている小惑星リュウグウですが、これは以前に調査が行われた小惑星イトカワとは異なるタイプの小惑星です。

イトカワは「S型小惑星」という分類がされている天体で、これは主材料が岩石の小惑星です。S型のSとは石質「Stony」、またはケイ素質「Silicaceous」から来ています。

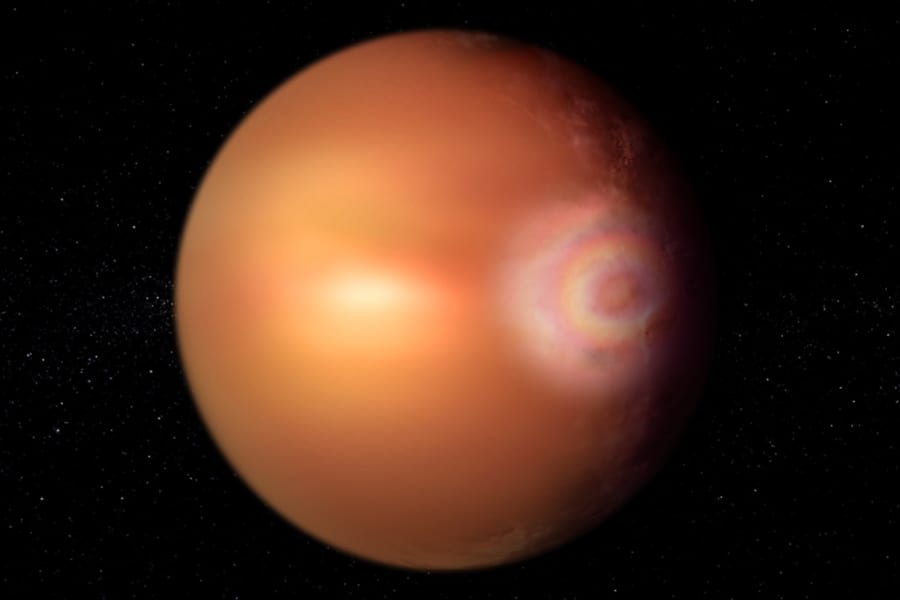

対して、リュウグウは「C型小惑星」と呼ばれます。これは岩石に有機物が多く含まれると考えられている小惑星です。有機物とは炭素のことでC型のCとは炭素質「Carbonaceous」を意味します。

イトカワの岩石は「普通コンドライト」と呼ばれるもので、これは地球で最も多く見つかる隕石と同タイプの岩石です。

対してリュウグウの岩石は「炭素質コンドライト」であると予想されています。これは地球でも希少なタイプの岩石で、始原的隕石(太陽系初期の情報を多く保った隕石)と同じものだと考えられています。

炭素と水は、地球生命誕生に非常に深く関わる元素です。そのため、S型小惑星だったイトカワに比べて、C型小惑星のリュウグウの方が地球起源を辿る上では重要な情報を多く保持していると考えられているのです。