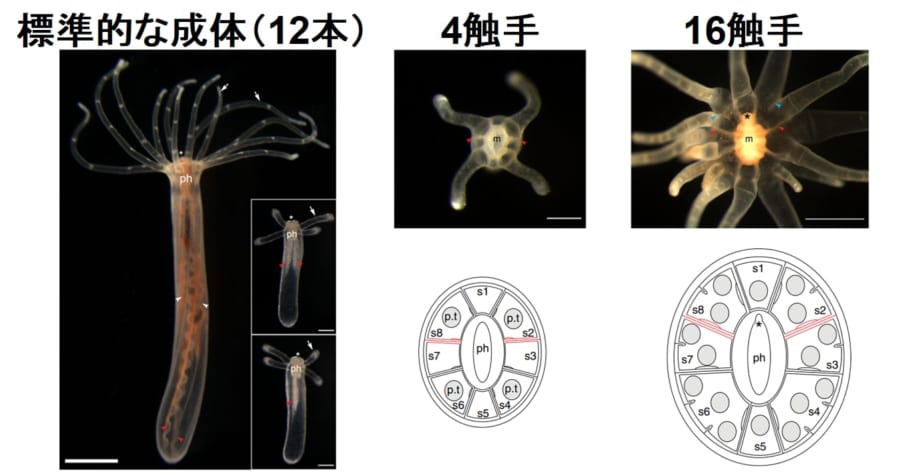

触手の謎

イソギンチャクは刺胞動物と呼ばれる区分の生物であり、触手の細胞内部には微小な針が封じ込められています。

この細胞内部の針は、獲物に反応して射出される機能があり、獲物を針で刺すことで刺し殺して捕食します。

なお、この針には毒を内部に含ませているものもあり、大きな魚など天敵に対する防御にもなっています。

また意外にも、イソギンチャクの中には岩に固着したままでなく、下部にある吸盤を器用に動かして移動できる種も存在します。

寿命も長いものでは65年以上も生きていた個体も存在するとか。

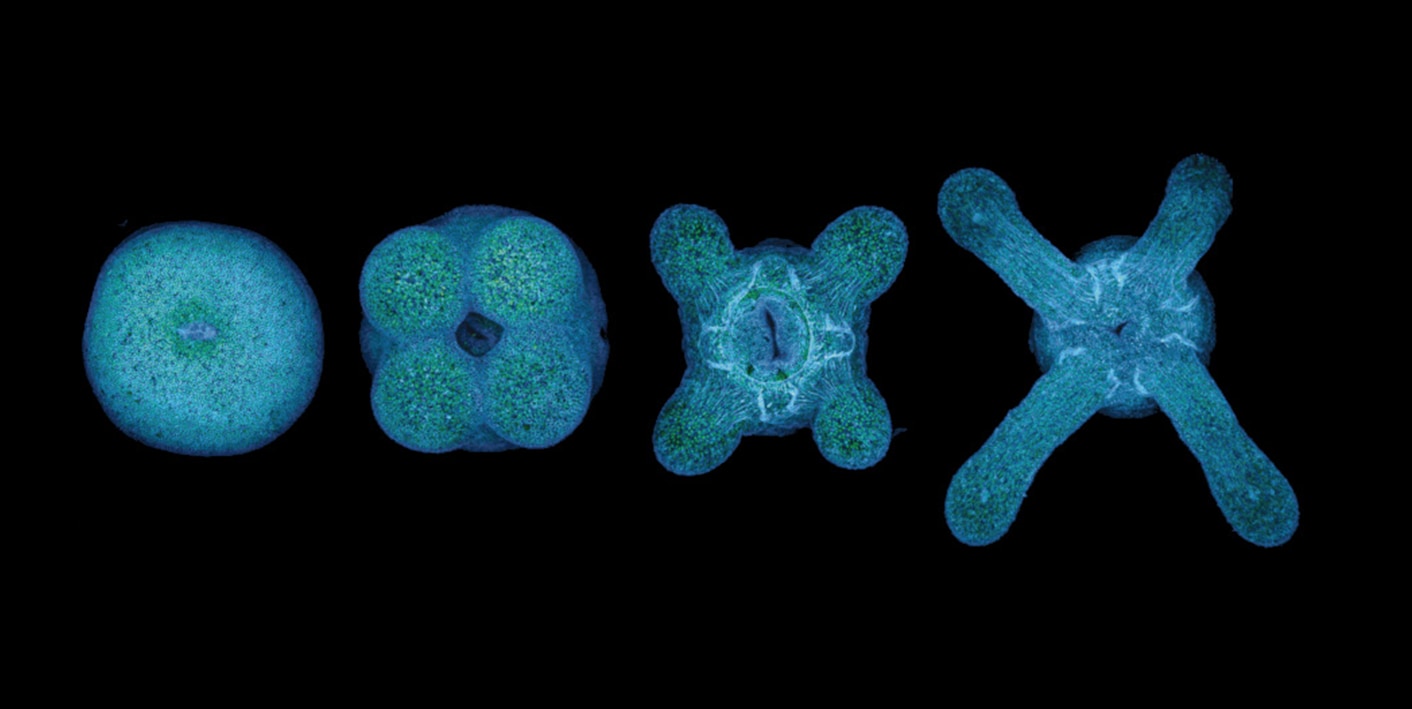

そんな研究心をくすぐられるイソギンチャクですが、中でも最も研究者を悩ませていた謎は触手の数でした。

というのも、同じイソギンチャクの種類であっても、個々の個体が持つ触手の数はまちまちであったからです。

そこでドイツの研究者はこの長年の謎を解明するために、様々な生育条件でイソギンチャクを育て、触手の数の決定因子を探索しました。

結果、意外な事実が判明します。