巣穴にズレを発見!獲物を引きずりこんだ跡か

古代の海底ワームの存在は、実際の化石ではなく、岩石中に残された巣穴をもとに示唆されました。

こうした標本を「生痕化石」といいます。

生痕化石は、動物の足跡や巣穴、植物の葉や根っこによってプリントされた空洞であり、古生物学における重要な資料です。

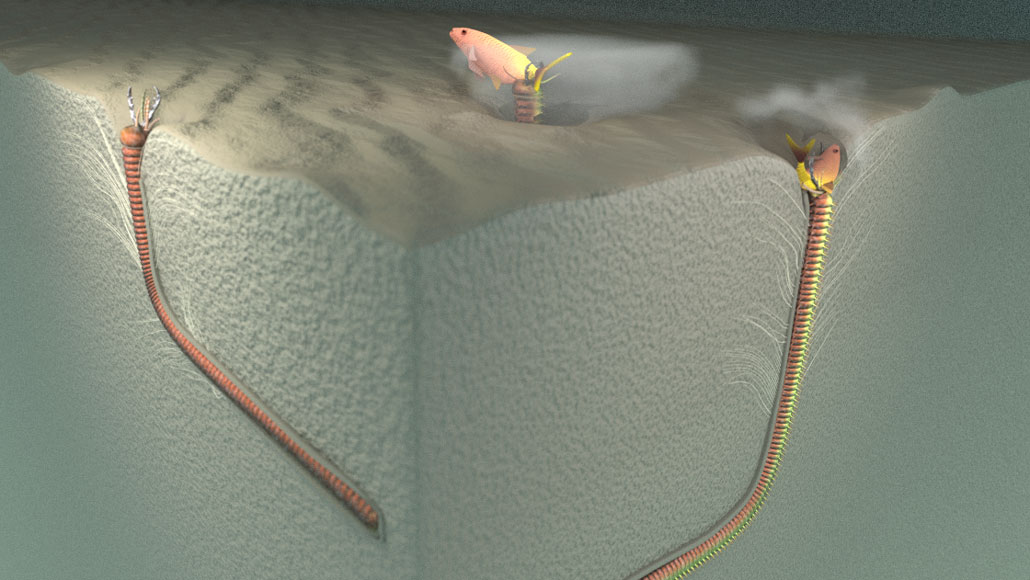

今回のL字型巣穴には、長さ2m、直径2〜3cmのものが含まれており、かなり大きなワームが住んでいたと見られます。

分析の結果、巣穴の多くに堆積物の崩れた跡が見つかりました。

これは、海底で待ち伏せしていたワームが獲物を引きずりこんだ時にできたものと推測されます。

さらに、巣穴の上方ほど鉄分の濃度が高くなっていることもわかりました。

これについて、研究主任のLudvig Löwemark氏は「海底ワームが分泌する粘液には、それをエサとして集まる細菌が鉄分を多分に生産することで知られています。

おそらく、古代のワームも粘液を分泌して細菌を集めることで、鉄分の豊富な巣穴を作り、壁を強固なものにしたのでしょう」と説明します。

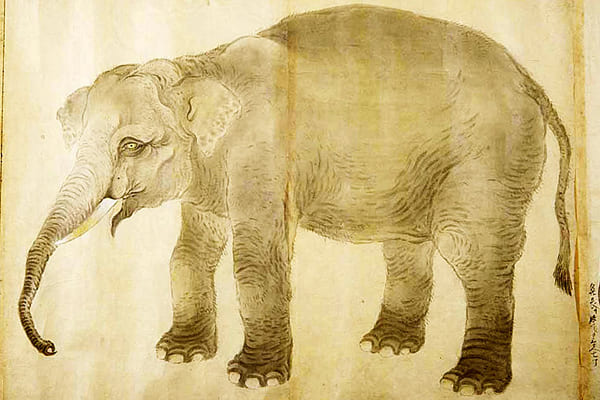

こうした海底ワームの代表的な存在が「オニイソメ」であり、今も世界中の暖かい海に生息しています。

オニイソメは全長3mほどもあり、巣穴に身を潜め、通りかかった魚を鋭いアゴですばやく捕獲し、砂中に引きずりこみます。

その恐ろしい狩りの様子がこちらです。

オニイソメのような海底ワームは、無脊椎動物で、体の大部分が柔らかい軟組織からなるため、化石としてはほぼ残りません。

最古の証拠は、約4億年前の古生代まで遡りますが、そのほとんどが生痕化石であり、遺伝的なつながりを特定するのは困難です。

それでも今回のような発見が、海底ワームの生態を理解する貴重な機会を与えてくれることに異論はありません。