日本のヤマコウバシはすべてクローンだった⁈

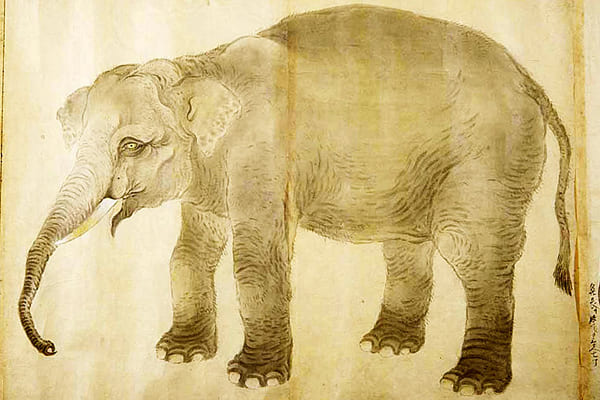

植物の多くは、1株(個体)の内に雄しべと雌しべを備える両性株ですが、中には別々の株に分かれた種もあります。

これを「雌雄異株(しゆういしゅ)」と呼び、ヤマコウバシもその仲間です。

雌雄異株は、動いてパートナーを探すことのできない植物にとって不利な在り方であり、専門家らは「雌雄異株がいかに集団を維持しているのか」について研究を続けています。

ヤマコウバシは、大陸には雄株と雌株が自生していますが、日本には雌株しか存在していません。

つまり、雌株が花粉を受け取ることなく、単為生殖でクローン的に子孫を残しているのです。

単為生殖で増えた子孫は、原則として母樹と同じDNAをもつので、集団内に遺伝的多様性は生じないと考えられていました。

その一方で、単為生殖をする植物の中には、種子をつくる過程で遺伝的変異を生み、ある程度のバリエーションをもつ種もいます。

本研究では、ヤマコウバシが、いずれのタイプに当てはまり、いかに集団を維持しているのかについて調査されました。

チームは、東北(宮城)〜九州(熊本)にかけてヤマコウバシのサンプルを採集し、高性能の次世代シークエンサーを用いて、DNA配列を解析。

その結果、ヤマコウバシの種子の遺伝子型は、母樹の正確なコピーであるだけでなく、日本中(直線距離にして約1000km)でDNA変異がほぼ見られないことが判明したのです。

これは、日本中に分布するヤマコウバシが、たった1本の雌株から生まれた大規模なクローン軍団であることを意味します。

さらにチームは、ヤマコウバシの近縁で雌雄異株であるアブラチャン、クロモジ、ダンコウバイについても同じ調査を行いました。

この3種は、日本に雌雄両方の株が存在します。

調査の結果、3種は単為生殖ではなく、必ず雌雄交配をすることで、近交弱勢(近親交配で遺伝的多様性が減り、有害な形質が現れること)を防いでいることが分かりました。

ヤマコウバシの単為生殖とは異なりますが、以上のことは、植物の繁栄の仕方が近縁種間でも非常に多様性に富んでいることを示します。

チームは最後に「さらに研究を進めることで、生物の世界に性というシステムが広く存在する理由の解明につながる可能性がある」と述べています。