インドハイアスはすでに「水中生活」に適していた?

インドハイアスの化石は、1971年にインド亜大陸のカシミール地方で採取された岩の中に埋もれており、同大学のハンス・テーヴィスン教授により発見されました。

その後の研究で、約4800万年前のアジア南端に分布した哺乳類で、海岸部に生息し、半水棲だったことが分かっています。

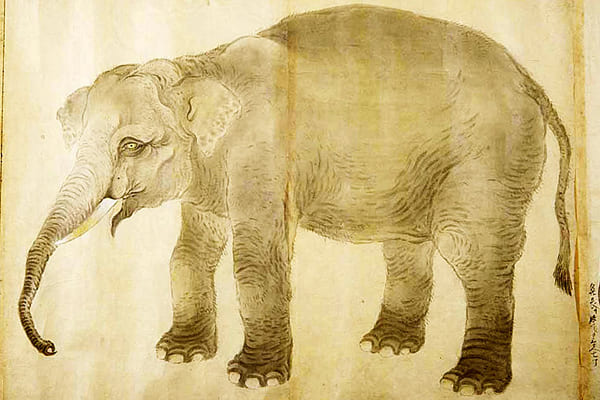

見た目はマメジカに似ており、サイズはアライグマほど、食料を求めて水辺を歩き回り、天敵から身を隠すためにある程度、水中にも潜れたようです。

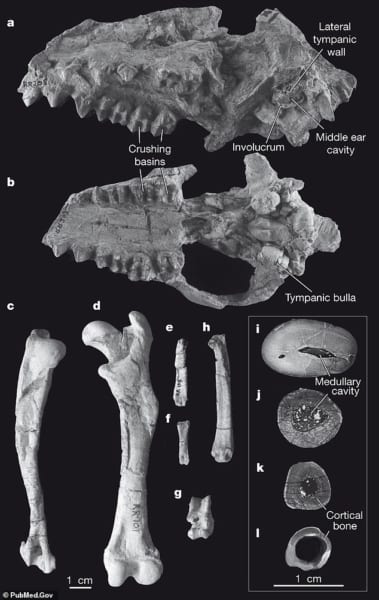

また、発見された化石は、骨の外側の層が同サイズの哺乳類よりもずっと厚く、重いことが判明しました。

これは今日のカバのように水中を歩く遊泳動物に見られる特徴で、体の浮力を抑える役割があります。

それから、歯の化学組成を分析したところ、エナメル質の酸素同位体比が水生動物のそれに近いことが明らかにされました。

歯の炭素と酸素の同位体比は、摂取する食べ物のちがう陸生生物と水生生物とでは大きく異なります。

インドハイアスの歯は、陸生生物に比べて酸素比が高く、すでに水中で多くの時間を過ごしていたことが伺えます。

さらに、頭蓋骨や耳、小臼歯にクジラ目との類似性が見られ、眼球を支える眼窩などは、クジラの目とまったく同じ頭部の上方に位置していました。

クジラの祖先と目される古生物の中でも、クジラとの確かな共通点をもつ種はインドハイアスが初とされています。

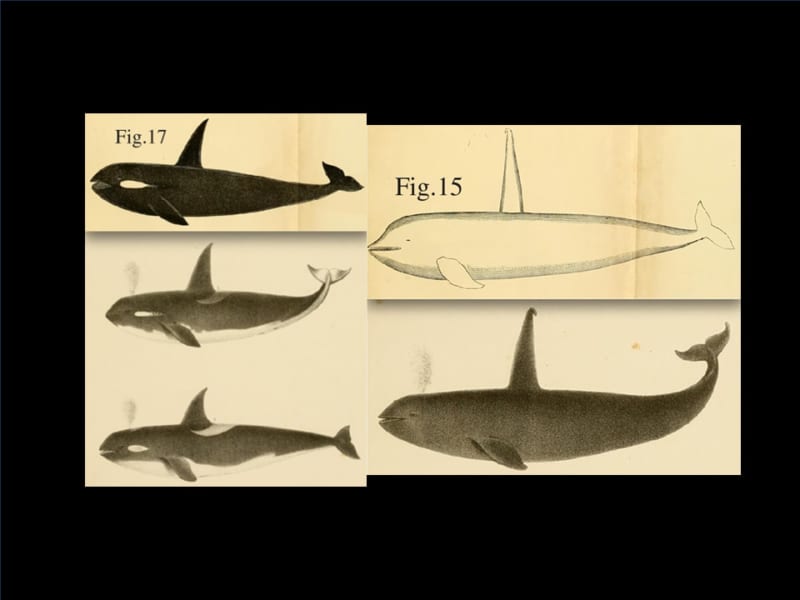

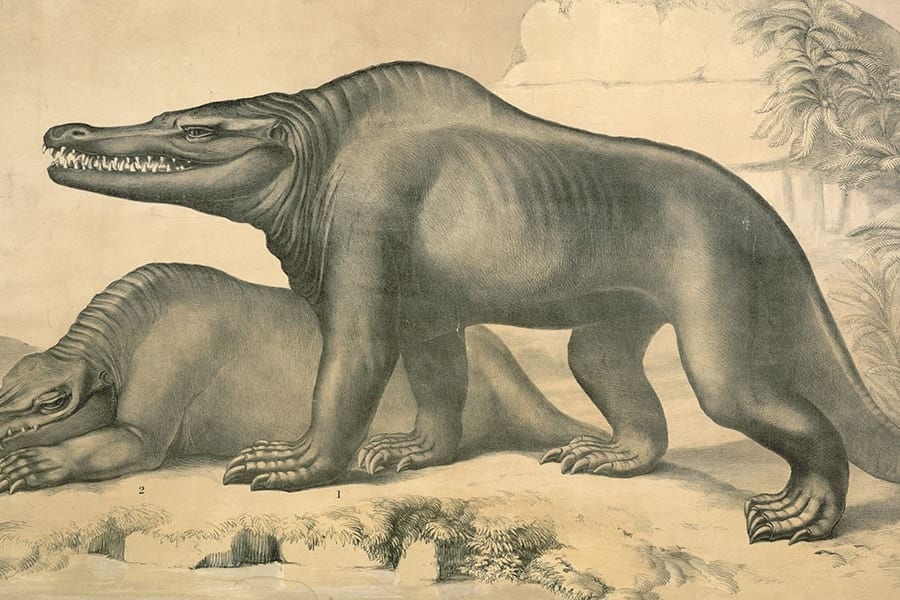

ここでクジラの進化史を紐解いてみると、現段階で最古の祖先とされるのは、約5300万年前の「パキケトゥス(Pakicetus)」という4つ足の哺乳動物で、インド・パキスタン地方に生息していました。

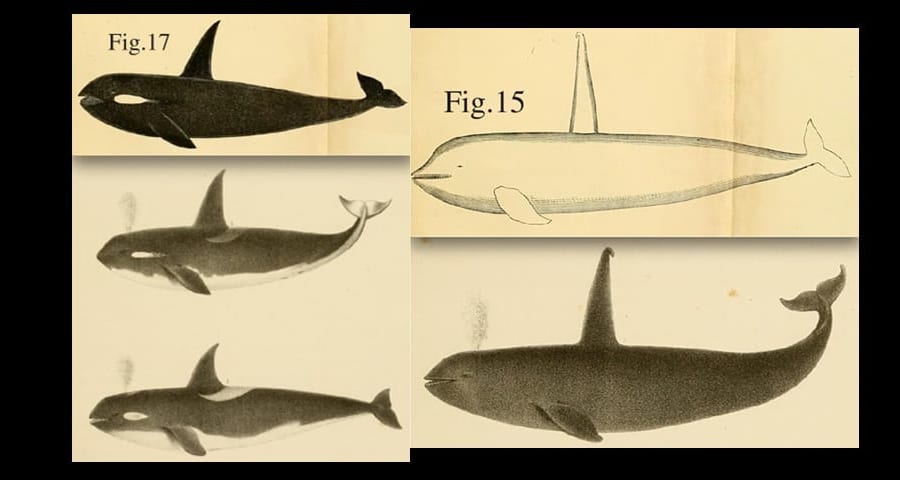

次が、約4780万〜4130万年前の「アンブロケトゥス(Ambulocetus)」で、まだ4本の足は残っているものの、かなり水中に適した体となっています。

それから、四肢が徐々になくなり始めた「クッチケトゥス(Kutchicetus)」となり、そして約4000万年前に、原始クジラとされる「ドルドン (Dorudon)」にたどり着きます。

この一連の進化を追った動画がこちらです。

インドハイアスは、パキケトゥスとアンブロケトゥスの間に位置すると考えられます。

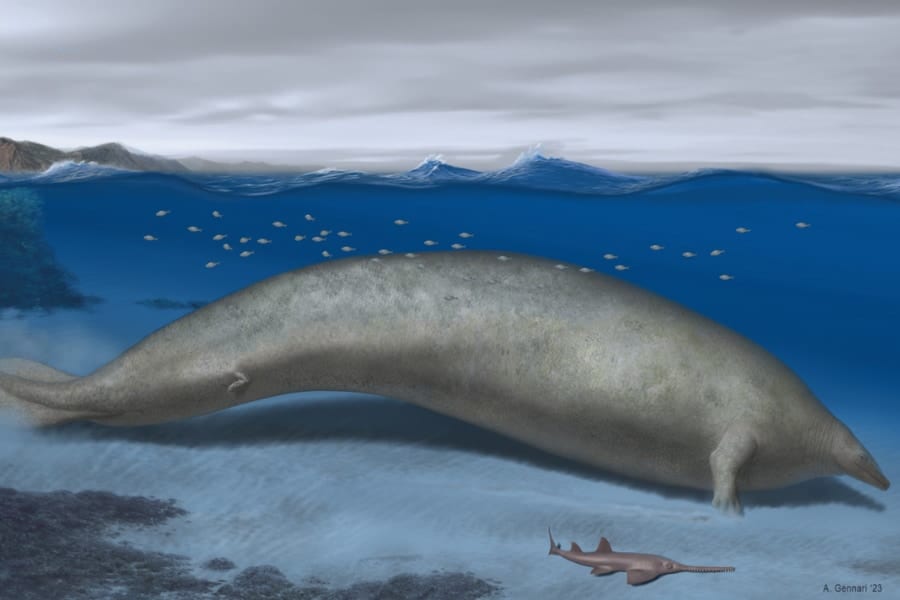

地球の生物は最初に海で誕生し、その多くがこぞって陸上へと進出しました。

その中でクジラは、陸上からふたたび海へと戻った点で、非常に稀有な生き物です。

彼らの進化にはいまだ多くの謎が残されており、今後も研究は続いていくでしょう。