人口が多いエリアほど、動物は大型化する?

本研究では、過去80年以上にわたって収集された北アメリカに生息する100種以上の哺乳類の体長と体重、およそ14万500件の数値を分析しました。

その結果、都市部に住む哺乳類は、従来の予想に反して、農村部の哺乳類よりも体長・体重ともに数値が高かったのです。

研究主任のマギー・ハンタク氏は「理論的には、都会の動物はヒートアイランド現象によって小さくなるはずですが、結果は正反対でした。

これは、気温だけが動物のサイズを決定する因子ではないことを示唆している」と話します。

チームは、気候の変化と、各地域の人口密度(都市化の指標)が、哺乳類のサイズにどう影響するかを調べるモデルを作成しました。

すると、気温が下がるにつれて、確かに多くの動物はサイズが大きくなっていましたが、大型化の傾向は、人口密度の高い地域でより顕著となっていたのです。

同チームのロバート・グラルニック氏は「驚くことに、都会の哺乳類は、気温に関係なく全体的に大型化しており、”都市化”が動物のサイズを左右する因子として、気温に匹敵するか、あるいは上回ることを示しています。

大型化の原因はおそらく、人が多く集まる場所では、容易にエサを手に入れることができ、さらに天敵がいないことでしょう」と指摘します。

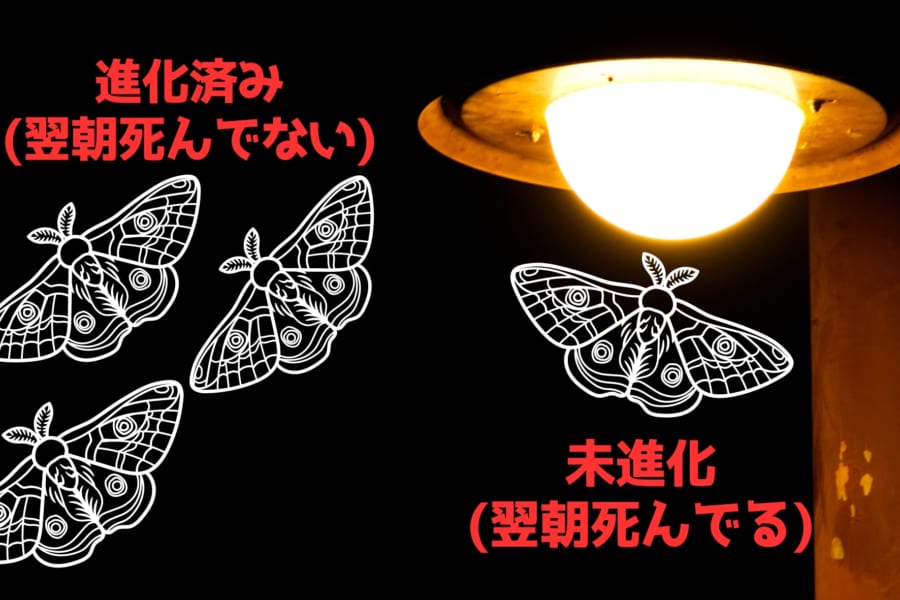

また、すべての動物が環境変化に同じように反応するわけではありませんでした。

チームは、特定の種の行動や習性によって、気候や都市化の影響をどう変化させるかも調べました。

その結果、代謝率を落として体温を一時的に下げる「冬眠」や「休眠」をする種は、そうでない種に比べ、気温の上昇に反応して、より劇的に小さくなることが分かったのです。

ハンタク氏は「私たちは、冬眠や休眠をする種は、不利な気温の変動から身を守れると考えていましたが、実際はより敏感になるようです。

この発見は、動物の保護活動に重要な影響を与えるでしょう」と述べています。

両氏は、今回の発見をきっかけに、サイズ変化の分析に「都市化」を加える研究が増えることを期待しています。

都会は人が落とした食料、水分、シェルターが豊富かつ、捕食者がいないため、特定の種が農村部の同種と比べて、より成功する可能性が高いです。

都市化は世界各地でますます進んでおり、今後、大型化のさらなる加速が懸念されています。

一方で、サイズの変化が生態系にどんな影響を及ぼすかはまだ分かっていません。

サイズの縮小については、出産できる数の減少や、フィードバックループの効果により、世代ごとに縮小傾向が増幅して、子孫がどんどん小さくなることが懸念されています。

しかし、大型化がどういう事態を引き起こすかは不明です。

サイズが変われば、ライフスタイル全体が変わることも考えられます。

たとえば、天敵を避けるために夜中に活動していた種が、大型化にまかせて昼行性となるかもしれません。

そうなると、都会の夜にひっそり暮らしていた哺乳類たちが、陽の下にあらわれ、堂々と人間に牙をむくこともあり得るのです。