DNAのニュースdna news

クマムシが「人間の致死量の1000倍の放射線」に耐えられる理由が判明!

【進化する科学捜査】エアコンに残る環境DNAから部屋にいた犯人を特定可能に!

1万年前のチューイングガムから当時の人々の食生活や健康事情が明らかに!

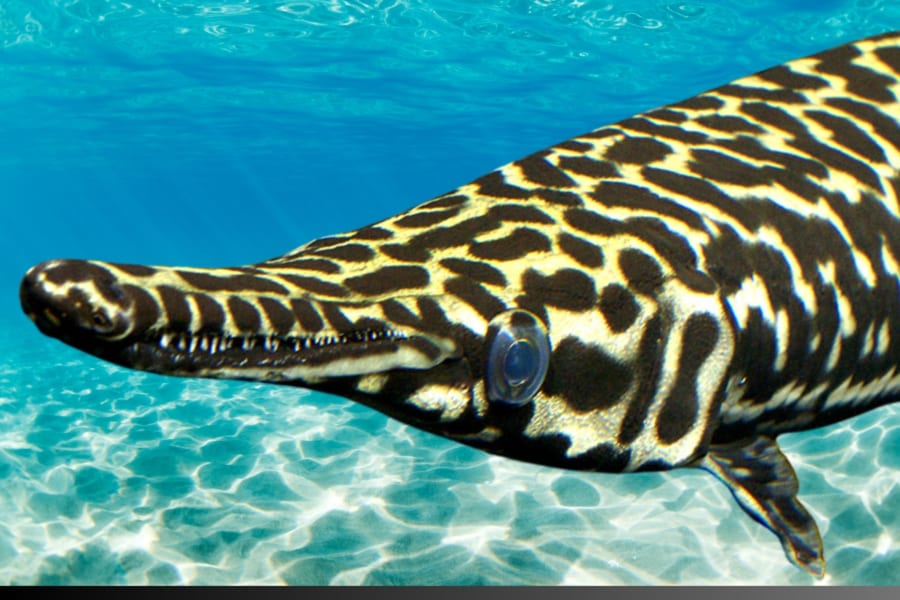

「生きている化石」はDNAレベルでも進化が停止しているのか?

人間の尻尾がなくなった理由!「尻尾がなくなる遺伝子」を発見!

チェルノブイリを徘徊するオオカミたちは突然変異で抗がん能力を獲得していた

脅威の耐性はいつ獲得されたのか?「最強生物クマムシ」の進化の一端を解明!

幽霊みたいな深海生物たちを3D撮影する新型ロボットアーム

甘いものを爆食いしても糖尿病にならないコウモリの遺伝子的な秘密!

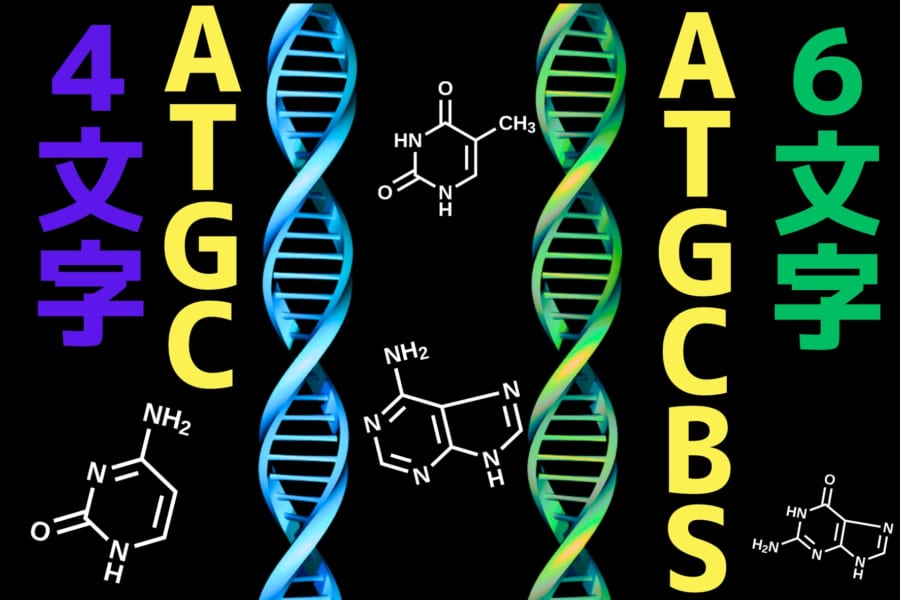

4文字のDNAを6文字に拡張してセントラルドグマを騙す研究

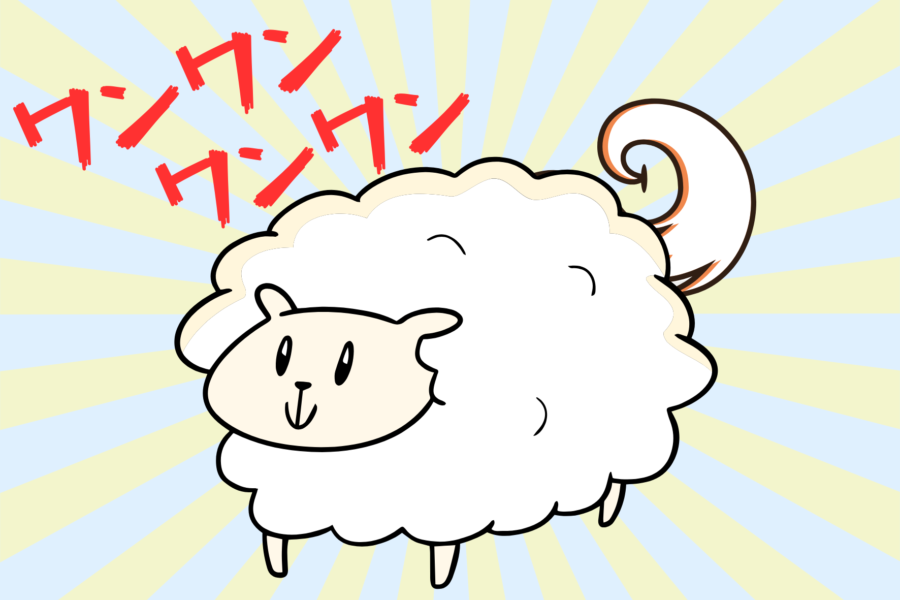

「ヒツジイヌです、ワンワン」毛織物の材料になった伝説の絶滅犬

アルビノとは違う?世界一レアな「白変種のワニ」が誕生!飼育下では世界初!