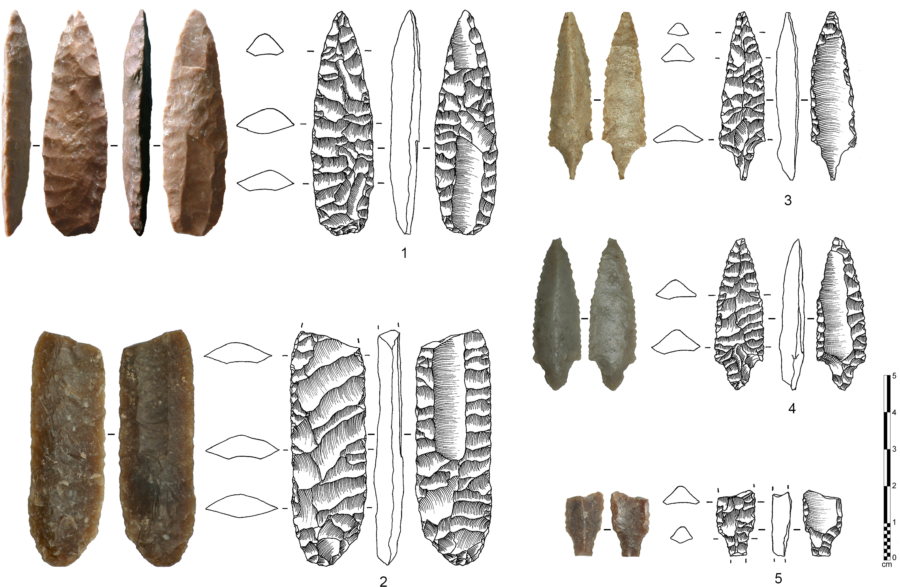

新たな研究で、約8000年前のアラビア人は、自らの彫刻スキルを見せびらかすために、実用的でない複雑な石器を作っていたことが示唆されました。

そのスキルは「フルーティング(fluting)」と呼ばれもので、アラビア人より数千年前に先立つ北アメリカで誕生しています。

しかし、アラビアと北アメリカのフルーティングには、決定的に違う点が見られました。

研究は、オハイオ州立大学(米)、フランス国立科学研究センター(CNRS)、マックス・プランク人類史学研究所(独)により報告されています。

アラビアではスキル自慢が広まっていた?

調査されたのは、アラビア半島南端に位置するイエメンとオマーンの遺跡にて、2004〜2008年に見つかった尖頭器です。尖頭器は、先端を鋭く尖らせた打製石器のことで、槍の穂先や矢尻がそれに当たります。

その作成過程で、約1万2000年前の北アメリカで開発された技術が「フルーティング」です。

フルーティングは、尖頭器の底部に半筒状の溝を彫ることで、木の棒などに取り付けやすくします。完全に実用的なスキルであり、飾りや模様のためではありません。

これとは対象的に、アラビアで見つかったフルーティングは、石器の底部だけでなく、先端あるいは先端〜底部まで施されていたのです。

フルーティングは、比較的厚みのある底部でこそ可能な技術であり、厚みのない先端で行うとすぐに割れてしまいます。ましてや、先端に棒を取り付けることはないので、実用的でもありません。

研究チームは、実際にアラビア式のフルーティングが可能か確かめるため、石器作りの専門家に実演してもらいました。しかし、専門家でも難しく、石器はすぐに割れてしまいます。

研究チームのジョイ・マックコリソン氏は「フルーティング自体、習得に多くの労力と時間を要する高度な技術です。

それを石器の先端で行うのは失敗のリスクが高すぎますし、完成しても実用的ではありません。おそらく、アラビアの石器職人たちは、自らのスキルを証明するためにフルーティングを用いたのでしょう」と指摘しました。

また、スキルの実演は、コミュニティーの中での社会的地位を高めることに繋がったとも考えられます。

イエメンやオマーンの遺跡は、アラビア屈指の腕利きが集まった「虎の穴」だったのかもしれません。

研究の詳細は、8月5日付けで「PLOS ONE」に掲載されています。

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236314

https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/64138

![【まとめ買い】 [大容量] ジョイ W除菌 食器用洗剤 詰め替え 超特大ジャンボ 1,620mL×2個](https://m.media-amazon.com/images/I/51DVWD3GfBL._SL500_.jpg)