肉は禁断の食べ物だった中近世の日本

古代の日本における食文化は、狩猟と農耕が主要な食料の供給源でした。

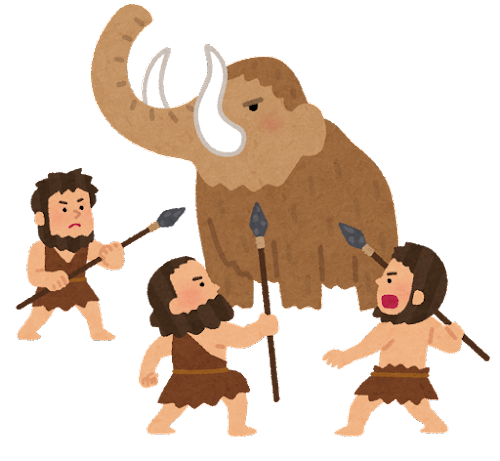

旧石器時代の遺跡からは、ナウマンゾウやノウサギなどの哺乳類の化石が発見され、これらの動物は狩猟によって捕らえられ、食肉として利用されていたことが窺えます。

また縄文時代には、貝塚から鹿や猪などの動物の骨が多く発掘され、これらの動物は焼いたり煮たりして食べられていました。

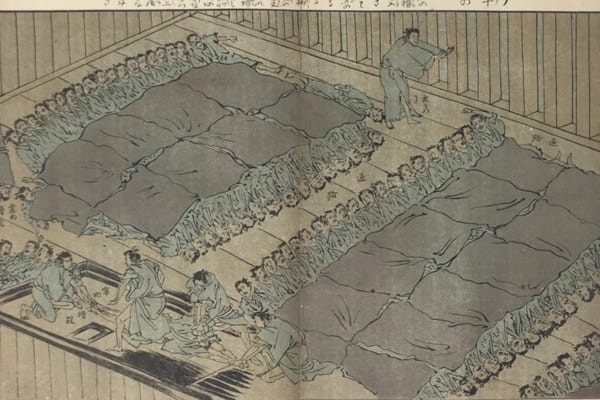

しかし平安時代には陰陽道が盛んになったこともあり、貴族階級の中で肉食の禁忌は強まり、肉が食べられることは少なくなったのです。

一方で武士の間では肉食の禁忌はそこまで強くなく、狩猟で手に入れた野生動物をしばしば食べていました。

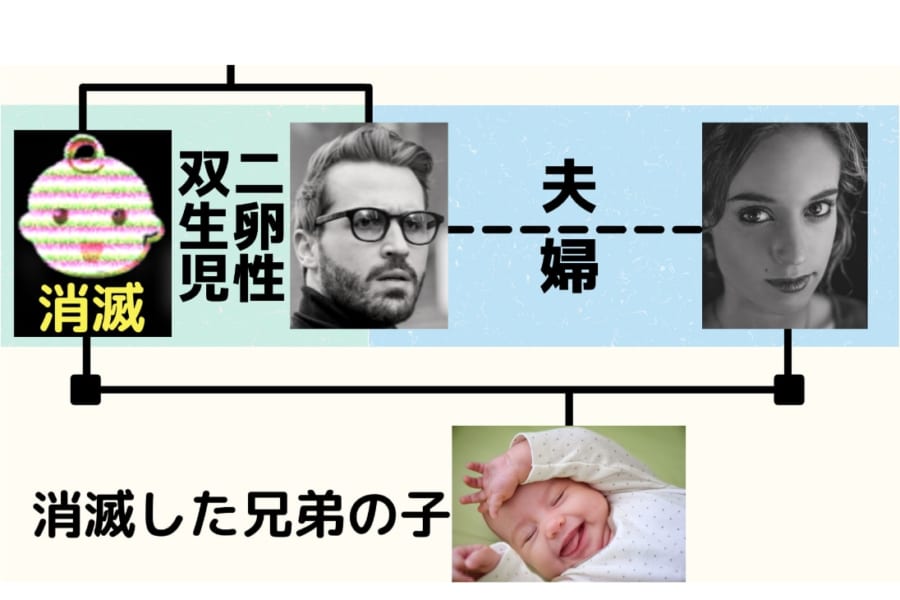

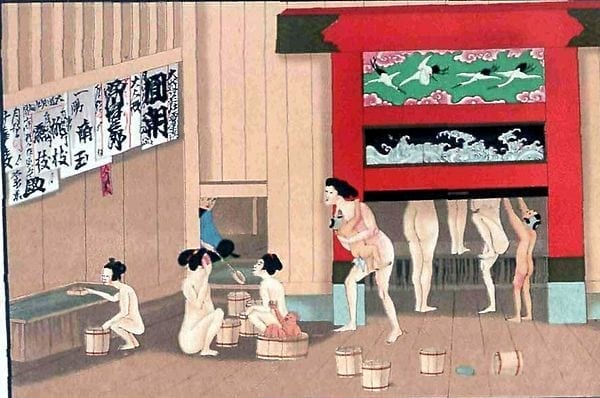

やがて時代が下ると貴族もこっそり肉を食べるようになりましたが、江戸時代に入ると今度は武士の間に肉食の禁忌が生まれたのです。

しかし後述するように、武士もかつての貴族と同様に様々な抜け穴を使って肉を食べていたのです。

このように中近世の日本では、肉は表向き禁忌とされつつも、裏では多くの人が様々な方便を使って食べられてきました。