インフレから逃れるために教会がまとめ払い割引を始めた

過去から現在まで、インフレは人々の生活を脅かし続けてきました。

インフレとは1本100円の缶コーヒーの値段が200円になったり、1杯500円のラーメンが1000円になったりなど物価が上昇していくことを指します。

これは別の見方をすると、時間とともに貨幣の価値がどんどん下がっている状況を意味します。上の例だと同じものを買うのに2倍のお金が必要なので、お金の価値は半分に下がっていると言えます。

そのため老後のための預金をコツコツと蓄えていた人々にとっても、お給料が上がらない人々にとっても、インフレは敵と言えるでしょう。

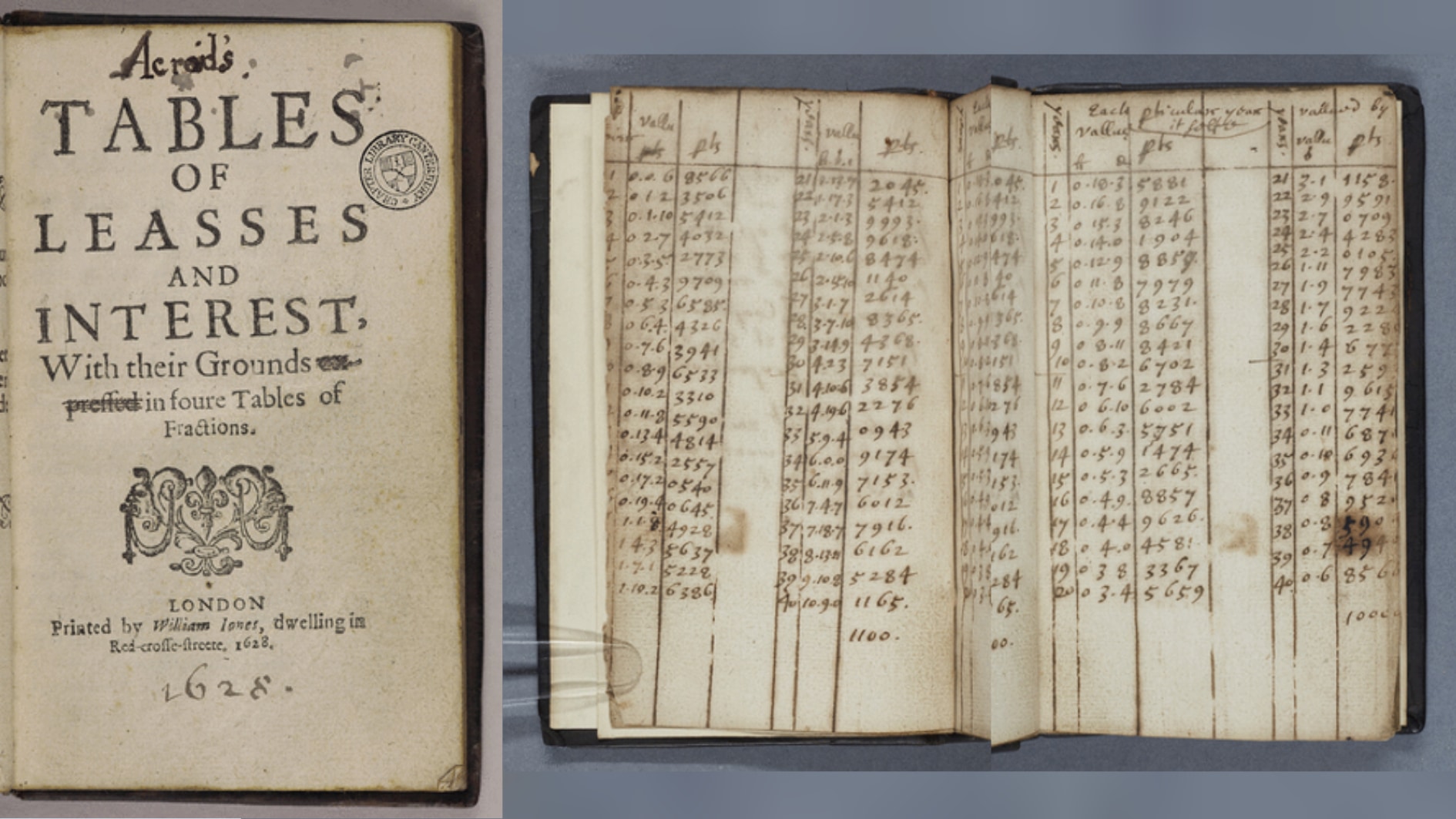

今から400年ほど前の1600年代のイギリスも長期的なインフレの最中にありました。

この頃のヨーロッパではアメリカ大陸から流れ込んだ大量の銀のせいで「価格革命」と呼ばれる歴史的な物価の上昇が発生しており、加えて急速な人口増加も起きていたため物が不足気味になり、これもインフレを加速させていました。

そしてこの時期のインフレは、庶民の生活だけでなく教会勢力にも危機的な財政状況をもたらしていたのです。

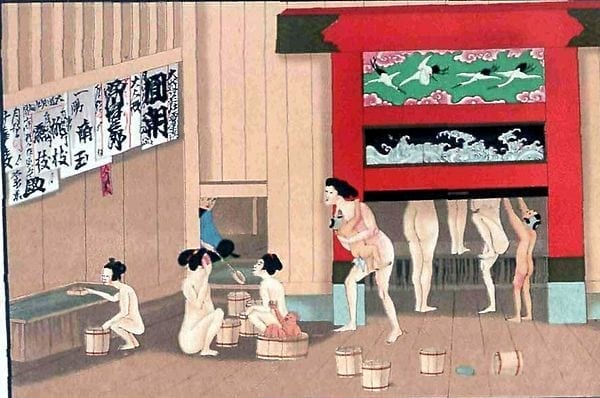

当時の教会の収入は多くが小作農への土地の賃料から得ていました。そしてこの土地の貸し出しの契約期間は、基本的に非常に長期に及んでおり、簡単に料金を上げることもできませんでした。

神父様が尊敬に値する人でも、賃貸料金の値上げには大きな反発があったのです。

またこの仕組みは安定した収益を得るためには好都合ですが、インフレに対しては脆弱でした。

小作農から得られる土地の賃貸料は毎年同じでも、インフレによりお金の価値が下がっていけば、教会が得る収益もどんどん下がってしまいます。

そこで教会は数年おきに高額な「更新手数料」を徴収するアイディアを思いつきましたが、高すぎる更新料は小作農との争いの種になりました。

昔ならば、教会側は「嫌なら出ていけ」と言えました。

しかし1600年代ではそう言えない事情がありました。

1600年代のイギリスは、キリスト教がイングランド国教会とピューリタンに分かれて宗教対立が激化した時代です。

イングランド国教会はカトリックと決別し国王を首長とする国教会であり、一方ピューリタンは純粋なプロテスタント信仰を求める宗派です。

この期間は清教徒革命(1642-1651年)が起こりピューリタンが体制派となったり、王政復古(1660年)が起こりイングランド国教会が再び優勢になるなど混乱が続き、教会権威は大きく揺らいでいました。

戦争によって経済が混乱し、小作農の多くが戦果を恐れて逃げ出してしまった土地もありました。

そのため教会は収入の源である小作農に対して以前のように、強気に出ることができなかったのです。

社会全体が長期的なインフレになると「今の100円」と「10年後の100円」を比べたとき、「今の100円」のほうが価値が高くなります。

「今の100円」では缶コーヒーを1本買えても、インフレのせいで「10年後は100円」で缶コーヒーを買えないからです。

この問題を回避するためには、今手にした現金を金や証券などお金以外のものに変え、10年後に再びお金に換金するなど投資を行うのが有効です。

インフレ経済では、貨幣の価値が下がって物価が上がっていくので、金や証券の価格も10年後に換金した場合、高確率で現在よりも高くなっているからです。

そのため一般にインフレ環境では「投資を行うとお金の額面が増えていく」という現象が起きやすくなります。

つまり小作農から回収する更新手数料が少額でも、金や証券に変換しておけば、10年後には増えて帰ってくる可能性が高いのです。

そこで当時の教会も、今現在可能な限り多くの現金を徴収し、お金の価値が高いうちに金や証券に変えて財産を保護しようと考えました。

しかし先に述べたように、教会の権威が揺らいでいる時期に無理のある更新手数料の徴収をしても、小作農から反発されるのは目に見えています。

そこで一部の先進的な教会は、インフレ現象そのものの仕組みに活路を見いだしました。

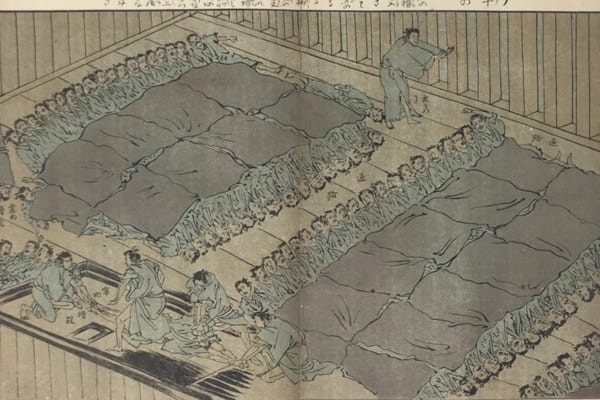

教会は小作農たちの反応やインフレ率の推移を予測し「農地の1年分の純価値を更新手数料として払えば7年間の土地使用を認める」あるいは「農地の7.75年分の純価値を更新手数料として支払えば21年間、土地使用を認める」といったまとめ払いの割引を確立したのです。

(※ここで言う純価値は農作物を売却して得た金額から1年間の土地の賃貸料を引いた値段を意味します。)

この方式は一見すると小作農にとってはお得でしたが、実はお金の価値が最も高い「今」のうちに多く徴収できるので教会側にとっても美味しい方法でした。

ですがこの目論見を正確に実現させるには計算という「壁」がありました。