キシャヤスデは8年周期で世代交代していた

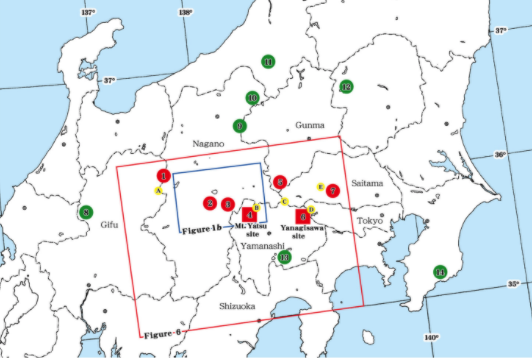

研究チームは、本州の山間部を中心に1972年から調査を始め、2016年まで年1〜5回の定期調査を続けています。

それは気の遠くなるような労力と忍耐を必要とする作業でした。

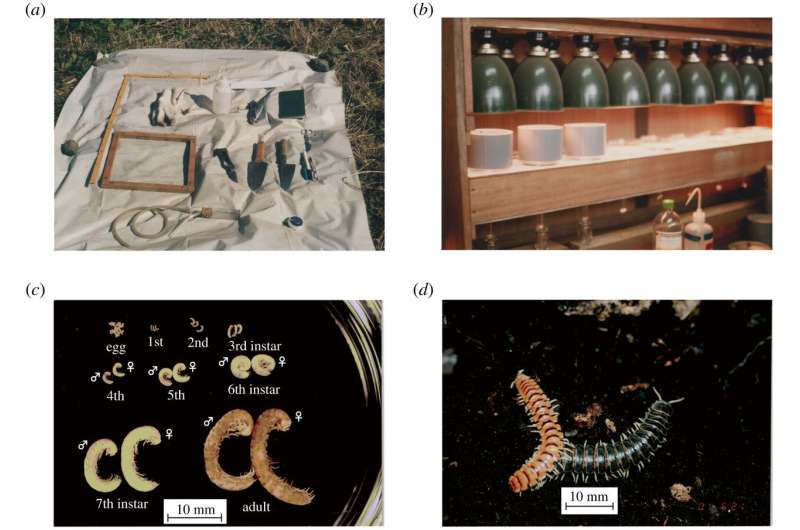

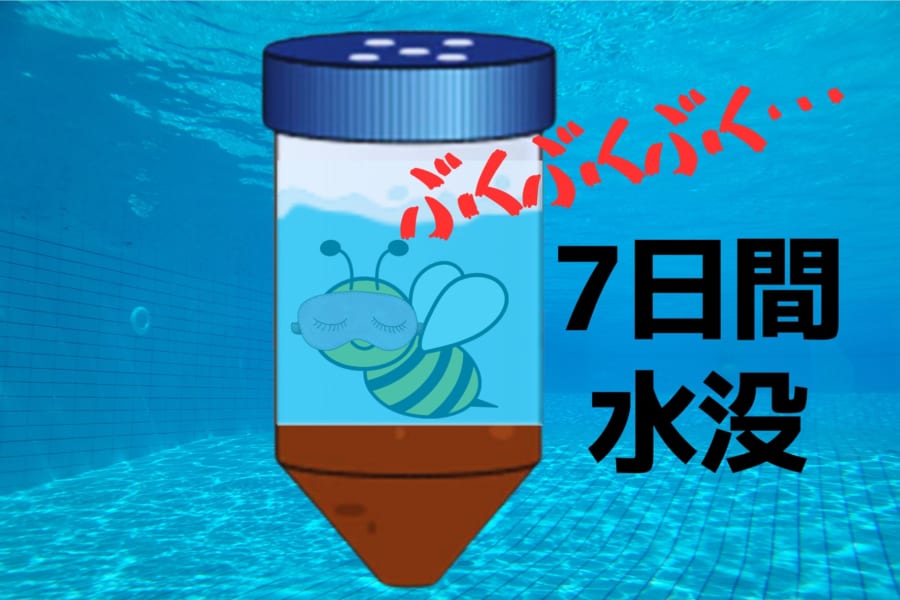

まず、対象となる区画の土壌を深さ0〜5cmまで掘り返し、ポリエチレンシートを敷いて、その上に集まったキシャヤスデを鉗子や吸引機で採取します。

これと同じ手順が、5〜10cm、10〜15cm、15〜20cmで繰り返されます。

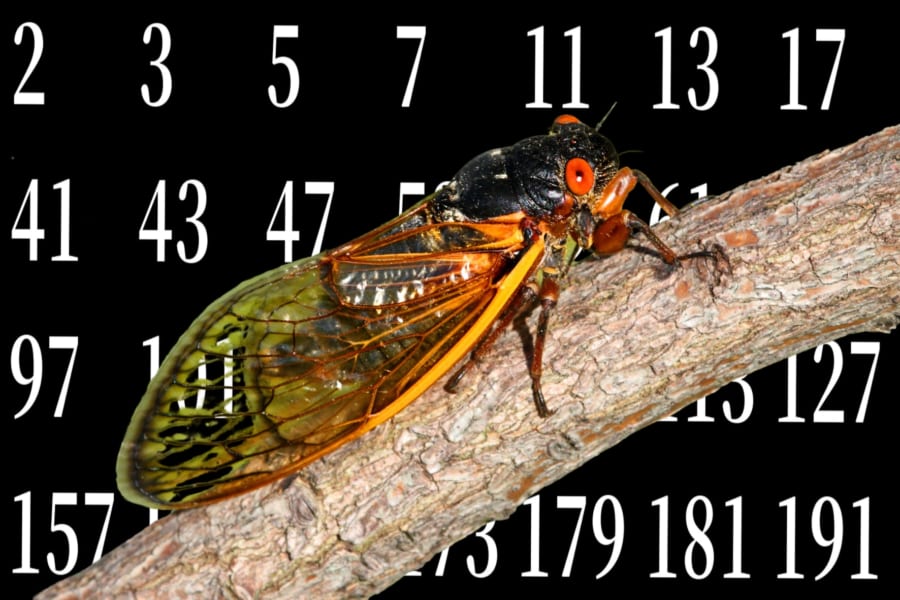

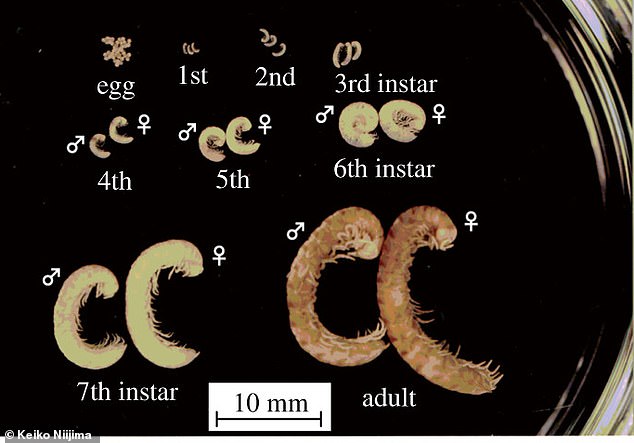

そして長年の努力の結果、キシャヤスデは卵〜成虫になるまで7年、そして完全成熟まで1年の計8年サイクルで生きていることが判明したのです。

そのサイクルは次の通りです。

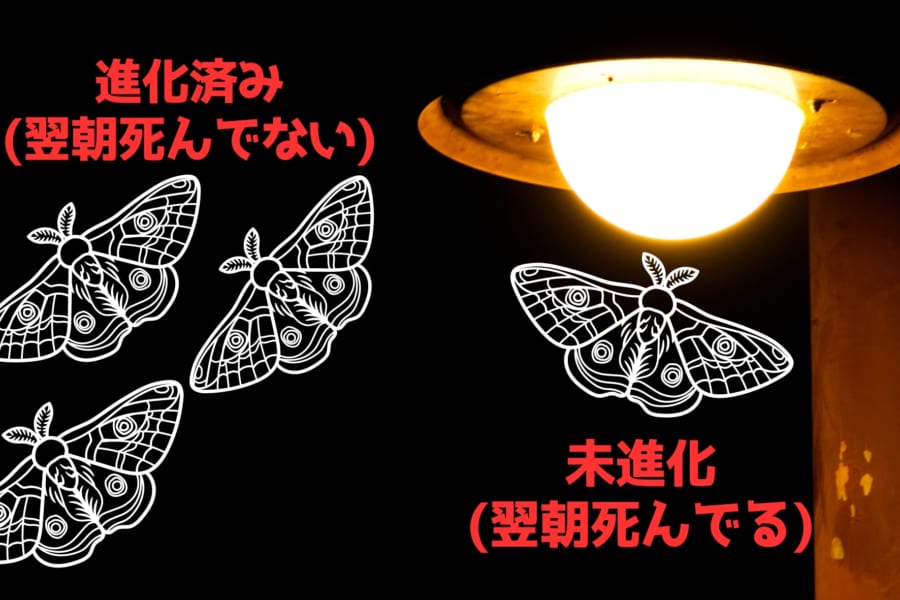

春の終わりに交尾をしたメスが、8月頃までに400〜1000個の卵を産み、成虫はすべて死にます。

孵化後、冬の間は土の中で休眠し、翌年の夏に1回目の脱皮をします。

これを計8回繰り返して完全に成熟し、9〜10月の秋口に地上に現れて大移動を開始します。

このときに線路上を横断し、列車との接触を起こしていたのです。

生き残った群れは新天地で再び交尾をし、次の8年に備え、世代交代をします。

研究主任の新島恵子氏によると「大移動といっても範囲は狭いので、同じ線路でスリップ事故が8年か16年おきに発生する」と説明しました。

また、キシャヤスデたちは、日本のカラマツ林の養分である窒素の循環に一役買っているため重要な存在です。

研究チームは「本研究は、昆虫以外の節足動物で固定のライフサイクルをもつ生物の初記録であり、とても驚くべき結果である」と述べています。

同時に、昆虫を含む節足動物は地球上にいる全生物の大半を占めており、同様のライフサイクルをもつ種は他にも存在すると予想されます。