2つの望遠鏡のタッグで発見!「円盤」と「ジェット」の仕組みも

研究チームは今回、非常に強力な2つの異なる望遠鏡を組み合わせて観測を行いました。

1つは南米チリのアタカマ砂漠に建設されている「アルマ望遠鏡(ALMA)」。

もう1つは2021年に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)に搭載された「中間赤外線観測装置(MIRI)」です。

なぜこの2つの望遠鏡を組み合わせたのか。

それは宇宙に散乱する光の大部分は私たちの肉眼では捉えられない波長だからです。

しかしALMAとJWSTを組み合わせれば、幅広い光の波長をカバーできるので、どちらか片方の望遠鏡だけでは取りこぼしてしまう光も逃さず観測することができます。

まさに今回の双子ジェットの発見は、2つの望遠鏡を併用することで初めて観測が可能なものでした。

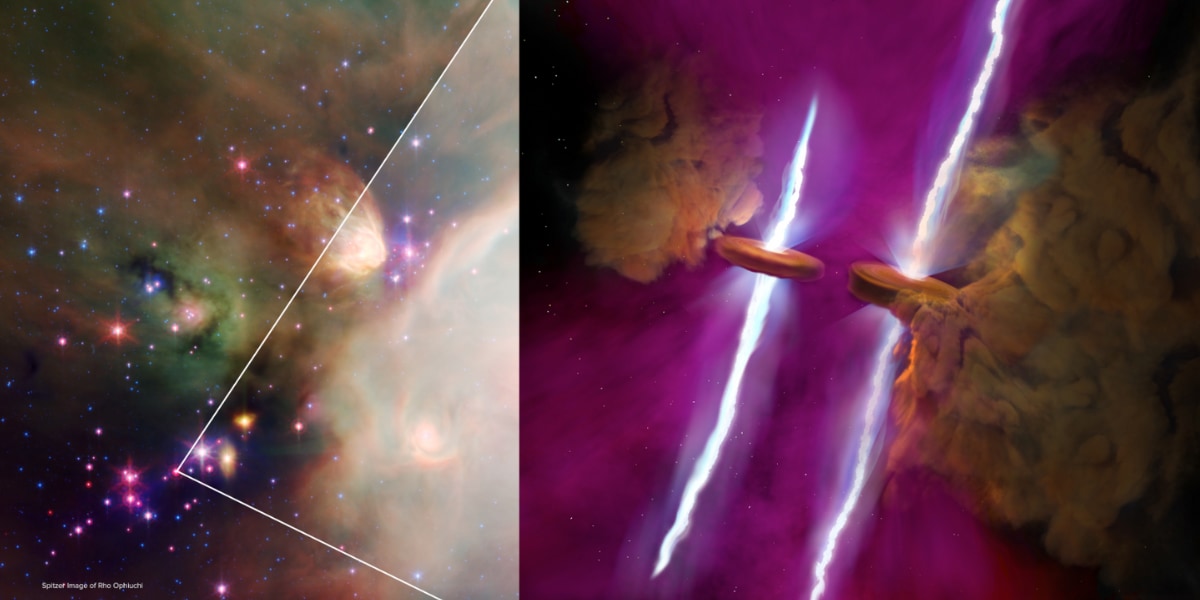

チームは今回、2つの望遠鏡を使って地球から400光年以上離れた場所にある「へびつかい座ρ(ロー)分子雲領域」を観測。

これはへびつかい座ρ星の近くにある塵とガスからなる暗黒星雲の複合体で、太陽系から最も近い星形成領域の一つとして知られています。

そして観測の結果、この分子雲に存在する「恒星系WL20」の中に、隣同士で並んだ2つの若い恒星を発見することに成功しました。

さらにALMAから得られたデータを分析したところ、2つの若い星の周りに塵とガスからなる「降着円盤」が確かめられました。

新しい星々は、分子雲(塵やガスなどの星間物質)が引力で寄り集まることで誕生します。

分子雲はある程度の質量が一点に集中すると、そこを中心にして段々と回転運動を始め、その中心部分に「原始星」が生まれるのです。

今回の2つの若い星は、同じタイミングで隣同士に誕生した連星だったようです。

そして誕生した原始星の重力の影響で塵とガスが回転しながら集まっていき降着円盤が形成されていきます。

これがALMAが発見した「原始惑星系円盤」です。

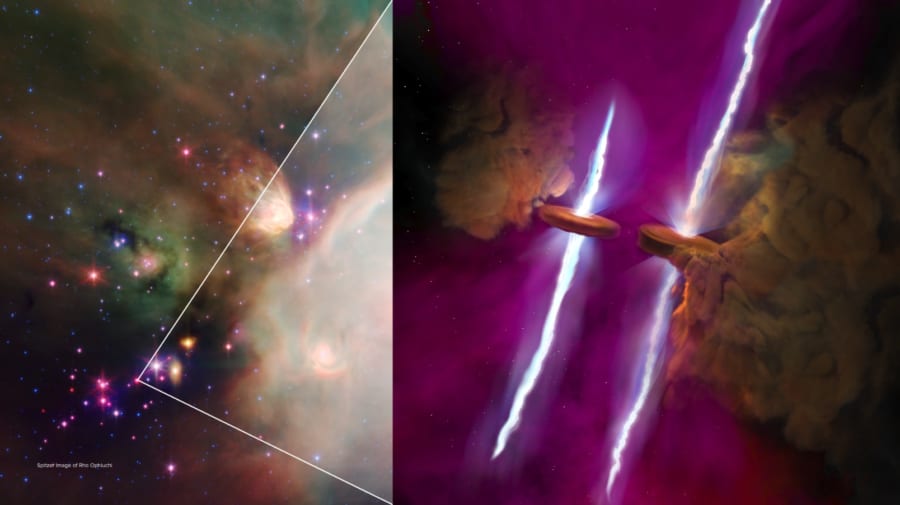

こちらはALMAとJWSTが観測した実際の画像であり、中央上にあるALMA単体の画像が捉えた「2つのオレンジ色の構造」が降着円盤を表しています。

またALMAから得られたデータ分析の結果、2つの降着円盤はかなり巨大であり、ともに100AU(地球〜太陽の距離の約100倍)の幅があることも判明しています。

ALMAだけなら2つの若い星の降着円盤が見つかっただけでしたが、JWSTはまったく別のものを捉えていました。

それが2つの降着円盤と垂直方向に向かって放出されるジェットです。

上の画像のJWST単体の画像に見られる縦長の光がまさにジェットを指し示しています。

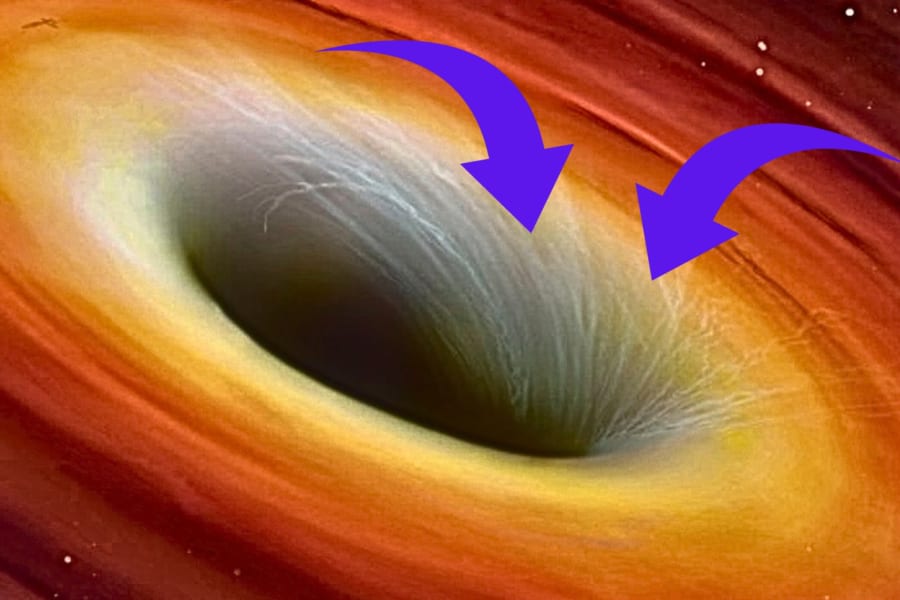

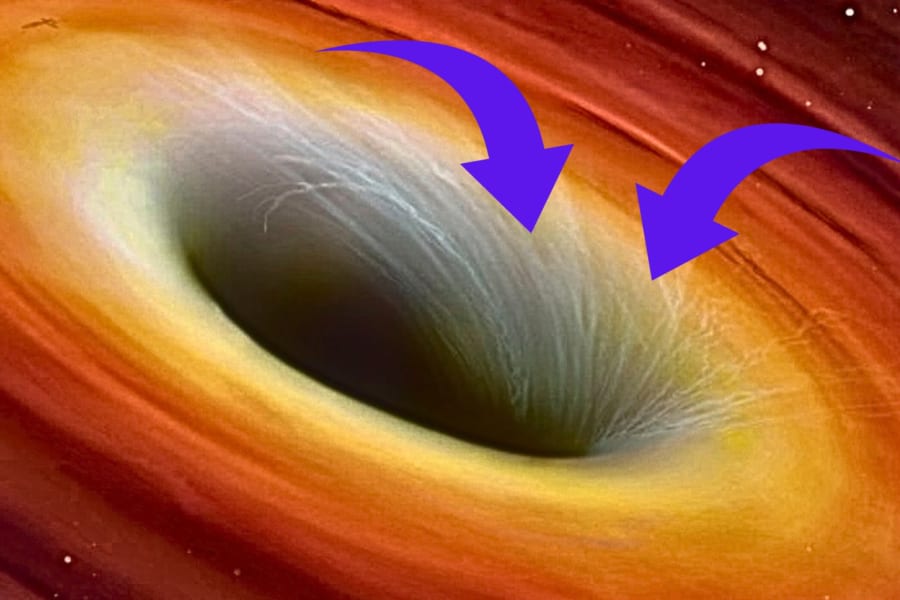

では、ジェットはどうして起こるのでしょうか?

これについてはいくつか説があり、まだ正確なメカニズムがわかっているわけではありませんが、降着円盤の回転による角運動量と磁場が関係していると考えられています。

原始星の周囲に生じた磁場は降着円盤の回転によってねじれて極方向へ伸びるように形成されます。

そして降着円盤内の塵やガスが原始星に落ちるとき、回転による角運動量の一部がこの磁場に沿って放出されます。

すると、原始星に落ちていった塵やガスの一部がこの流れにそって加速され、星の極方向へ高速で弾き飛ばされるのです。

その結果、星の両極から強いエネルギーを持つジェットが放出されることになります。

星の周りの「降着円盤」と「ジェット」の動きのイメージはこちらです。

「恒星系WL20」では、2つの原始星が極方向を揃えて形成されていたため、平行に伸びるジェットの姿が確認されたのです。

ALMAとJWST、2つの望遠鏡のデータをもとに再現された光景がこちらの画像です。

もしどちらかの望遠鏡でも欠けていたら、このような驚くべき天体の様子は確認できなかったでしょう。

研究主任の一人であるメアリー・バーソニー(Mary Barsony)氏は「WL20という恒星系については昔から知られていましたが、今回発見された2つの天体はまったく突飛で驚くべきものでした」と話しています。

しかし今回の発見も宇宙の広大さを思えば、氷山の一角に過ぎません。

宇宙は私たちの知らない神秘的な天体をまだまだ無数に隠し持っているのでしょう。

次はどんなインパクトのある天体が見つかるのか、今から楽しみです。