Point

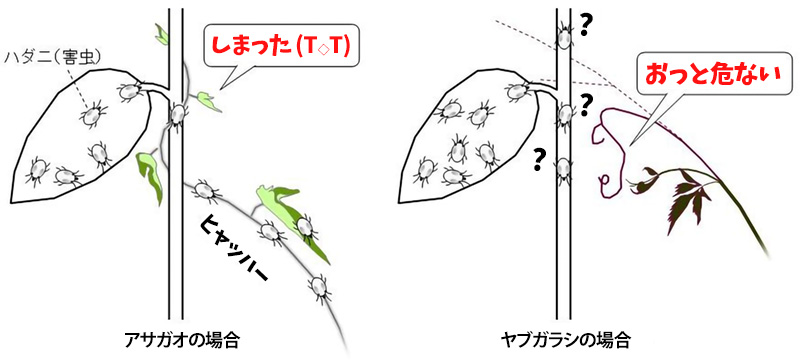

■研究者が「賢さ」で有名なヤブガラシなら害虫であるハダニを避けるだろうと予測

■結果は予測通り、ヤブガラシはハダニがいるマメに触れると激しく縮れて離れ、巻き付かないことが判明

■将来は植物の「賢さの差」を利用した夢のつる草フェンスができるかもしれない

論文中の図に「ヒャッハー」は中々レア。

京都大学大学院農学研究科 矢野修一 助教らが、つる草のヤブガラシは害虫ハダニのいる植物には巻きつかないことを世界で初めて発見した。

そこで話題になっているのが、この論文中のユニークな図も含め、研究者の粋な視点だ。

研究は4月29日付けで「Scientific reports」に掲載されている。

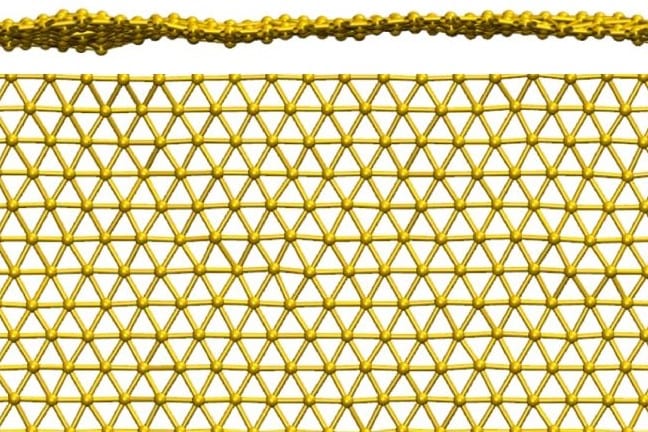

Vines avoid coiling around neighbouring plants infested by polyphagous mites

https://www.nature.com/articles/s41598-019-43101-0

つる草の賢い生存戦略ーッ!

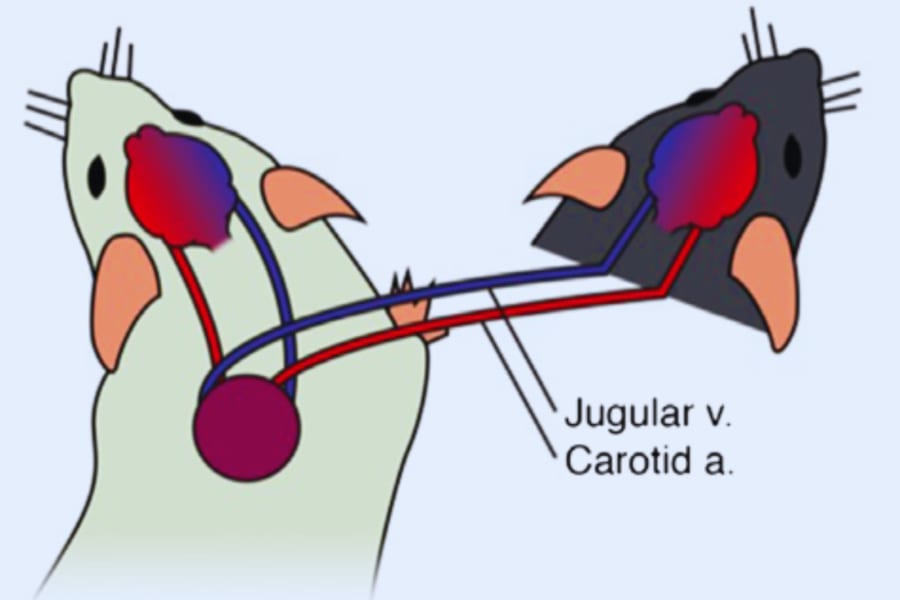

しかし相手の植物にふれると、その植物にいるハダニなどの飛べない小型の害虫にみすみす進入路を与えてしまうことになる。よってつる草としては、この一大事を避けるべきなのだ。

実はヤブガラシの「賢さ」は、少し前から注目されていた。ヤブガラシの巻きひげ(他植物に巻きつくための器官)は、巻きつく相手の植物が身内のヤブガラシかどうかを識別し、身内には手心を加えて共倒れを防ぐ能力を持っているのだ。

それほど賢いヤブガラシの巻きひげならば、害虫のハダニがなだれ込むかもしれない一大事を感知できるに違いない。そう予測したのが、矢野氏らだった。

そこで彼らは、つる草といえば誰もが思いつくアサガオと比べ、ハダニがいる植物に対するヤブガラシの反応を調べた。