自然の作る不思議な構造色

自然界の中には、色が付いているわけではないのに、鮮やかな色彩を放っているものがあります。

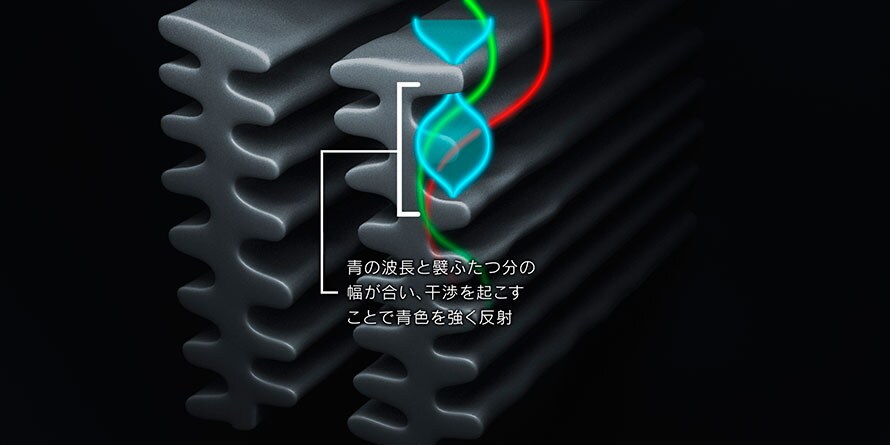

有名なのがモルフォ蝶の鮮やかな青色の羽です。

実際、構造の存在しない裏側にひっくり返してみてみると、なんの色素も無いことがわかります。

モルフォ蝶の羽は、実際青い色素があるわけではなく、可視波長の微細な表面構造によって青色の波長だけが強調・反射することで輝く青色を放っているのです。

今回の研究者たちはがアイデアを得たのは、「リカーガスカップ(Lycurgus cup)」というローマ時代に作られたグラスです。

これは、4世紀の品でありながらナノレベルの構造色が利用されていて、正面から光を当てると緑色に見えるのに、後ろから光を通すと赤く見えるのです。

この色の違いは、反射光と透過光の違いによってもたらされます。

リカーガスカップはガラスの中に、金と銀のナノ粒子が含まれていて、このナノ粒子が反射による見え方と、透過による見え方を違ったものにするのです。

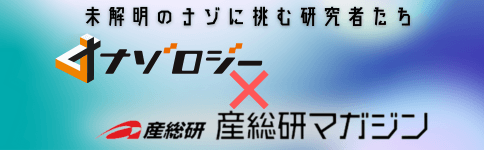

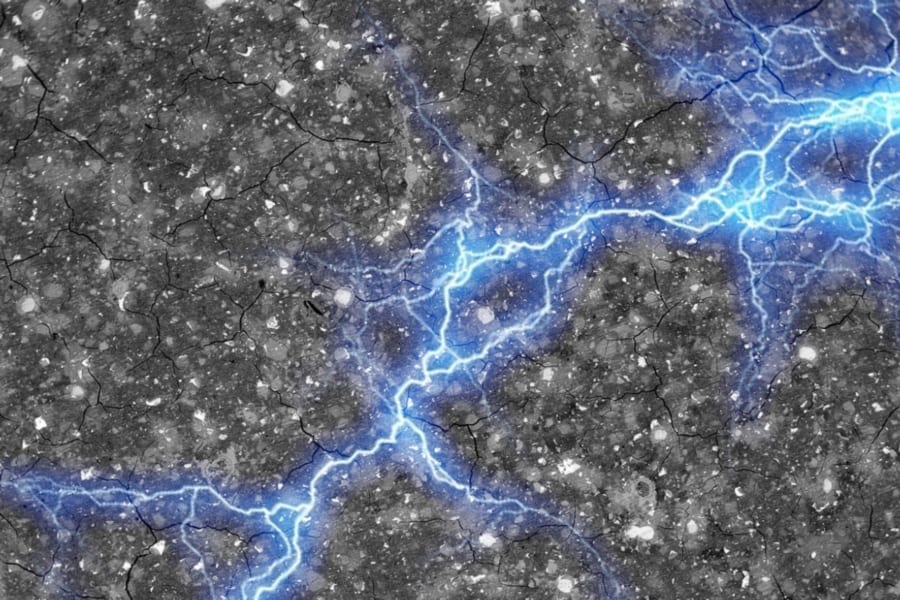

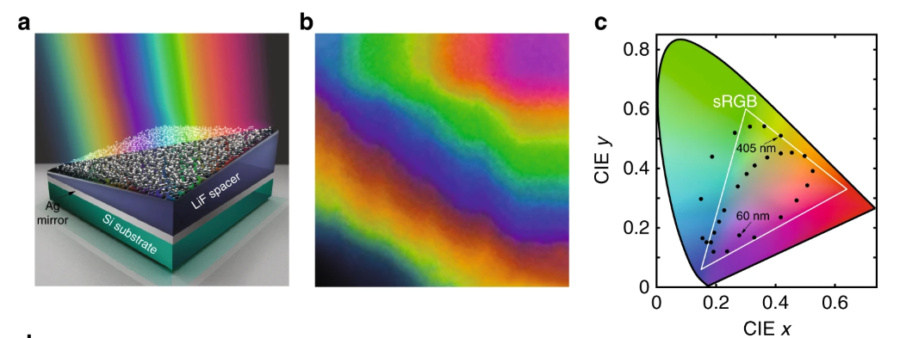

この金のナノ粒子をランダムに配置した場合、光はプラズモンという効果によって吸収され真っ黒になってしまいます。これは個体内の電界が光と結合することで吸収しているのですが、今回の研究者たちは、この吸収層の下に鏡を配置し透明な空洞を作り出しました。

この空洞は、光の粒子を内部に閉じ込めることができます。捕らわれた光子は、空洞内で波として振る舞い様々な周波数で共鳴します。これは空洞の厚さに応じて、異なる波長で放出されたのです。

上の図は斜めに厚さを変化させて作った今回の表面材料で、黒から始まって虹色に変化して輝いていることが示されています。

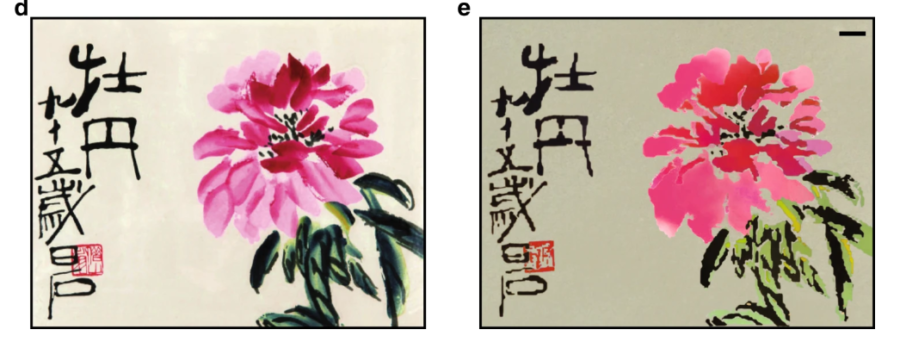

この技法を使用することにより、チームは中国の水彩画を着色することなく再現することに成功しました。

右が、着色無しで再現された絵です。若干ぎこちない色合いにも思えますが、絵が再現できるというのは大きな成果です。

研究者の一人、チャン教授は「自然が色を作り出す様々な方法は本当に魅力的です。もし私たちがそれらの方法を効果的に利用できるなら、これまでに見たことのない豊かで鮮やかな色を発見できるかもしれない」と語っています。

構造発色は、通常の塗料と異なり、化学的な汚染の心配もなく、また自らが発光しているような独特の鮮やかな色合いを生み出します。

これが実用的な技術へ進化していけば、現在とはまた違った、鮮やかな色彩の世界が作り出されるかもしれません。