- 結核菌の出現時期は、7万〜4万年前の出アフリカ頃が有力だった

- 17世紀の司教のミイラから、肺結核の痕跡を発見

- それをもとに調べると、ヒト型結核菌の誕生は、紀元前8000〜7000年の「新石器時代」と判明した

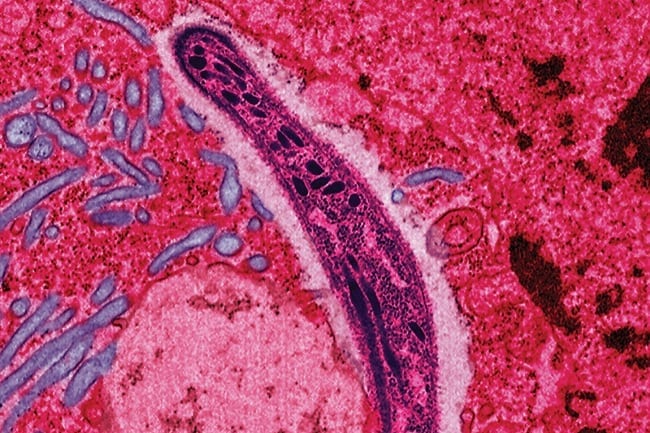

結核は、主に「ヒト型結核菌(Mycobacterium tuberculosis)」により起こる感染症で、現在でもHIVの次に死者の多い病気と言われます。

その一方で、結核菌が、人類史のどの時点で現れたのかは今もって分かっていません。現段階では、約7万〜4万年前に人類が出アフリカした頃が最有力ですが、証拠は不十分です。

しかし今回、スウェーデンのルンド大聖堂に保管されている17世紀のミイラから肺結核の痕跡が見つかり、それを調べてみると、最初のヒト型結核菌は、予想よりずっと後の新石器時代に出現した可能性が浮上しました。

年代は、紀元前8000〜7000年頃と推定されています。

研究は、スウェーデン国立自然史博物館、マックスプランク研究所(ドイツ)により報告されました。

原因は家畜産業が急増したことか?

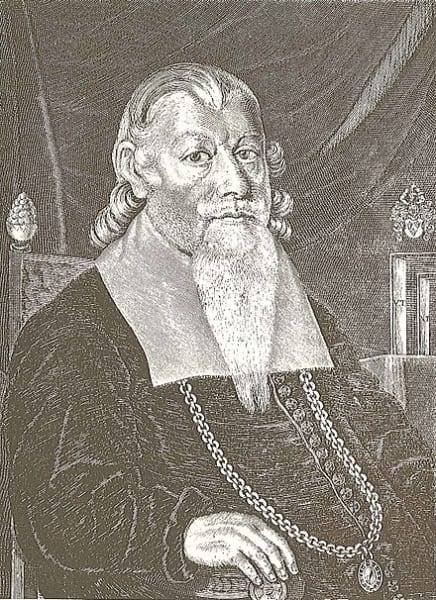

調査されたミイラは、デンマーク人のピーダー・ウィンストラップ(1605〜1679年)という人物のもので、ルンド大聖堂で司教を務めていました。

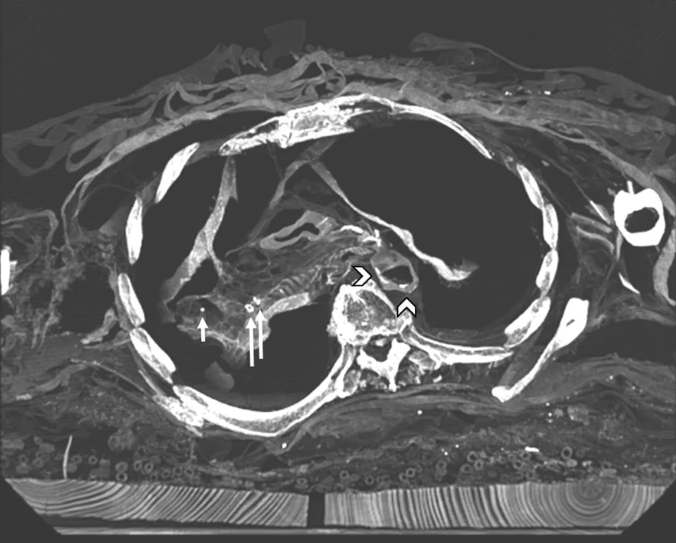

ウィンストラップのミイラは、2015年にX線およびCTスキャンを受け、きわめて保存状態が良いことが確認されています。同時に、脂肪分や糖分の高いものばかり食べていたらしく、虫歯や2型糖尿病、関節炎などを発症させていました。

74歳で亡くなるまで辛い闘病生活を送ったと見られますが、今回の最新調査により、死因は別にあったことが判明しています。

CTスキャンの結果、頭部に存在した多量の副鼻腔液と肺に石灰化の痕が見られたことから、「肺結核」が直接の死因とみて間違いないそうです。

研究主任のカロリン・アルシーニ氏は「おそらく、中世以降にヨーロッパ全土を襲った結核の流行、俗にいう『白いペスト(White Plague)』の犠牲になったのでしょう」と指摘します。

また、ヒト型結核菌を調べることで、結核の出現時期を突き止められる可能性もありました。

そこで研究チームは、ウィンストラップに見つかったヒト型結核菌のゲノムを再構築し、これまでに入手されている他の結核菌のゲノムと比較。さらに、複数の分子年代測定モデルを使い、結核菌の進化速度などを調べました。

その結果、ヒト型結核菌は、数万年前の出アフリカ時期ではなく、紀元前8000〜7000年頃の新石器時代に現れた可能性が最も高いとのことです。

有害な細菌は、動物からも伝染することで知られていますが、新石器時代は、まさに人類が家畜農業を急増させた時代でもあります。歴史的に見ても、この時期に新型の細菌が出現することは納得できます。

奇しくも、その細菌が現代まで続く結核菌の始まりだったのかもしれません。

研究の詳細は、8月10日付けで「Genome Biology」に掲載されています。

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-020-02112-1

記事内容に一部誤りがあったため、修正して再送しております。