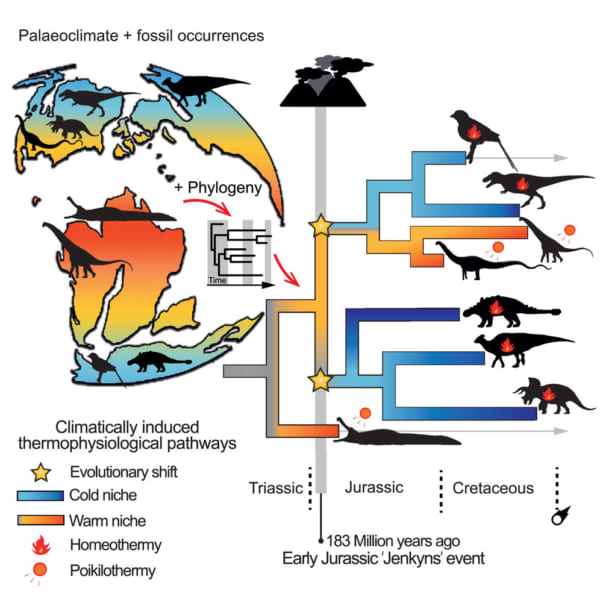

気候変動による寒冷地への移住により「恒温性能」が進化した?

地球上の生命は最初に海で誕生してから陸に上がっても、しばらくの間は「変温動物」しかいませんでした。

変温動物とは体温を外部の温度に依存するグループで、魚類・両生類・爬虫類などが含まれます。

例えば、トカゲやイグアナなどは太陽の熱で体温調節をしているため、体を活発に動かすのに日光浴をしなければならず、太陽光の乏しい冬時期などは体がかたまって木から落っこちることがよくあります。

こうなると石のようにピクリともしませんが、決して死んでいるわけではなく、太陽熱で温められると再び動き出します。

今日までの研究で、哺乳類や鳥類に見られる「恒温性能」は恐竜たちの間で進化したことが確実視されるようになりました。

変温動物では生きられない厳寒の極地で化石が見つかったり、体内の熱を維持するための羽毛の証拠が見つかり始めたからです。

その一方で、恐竜たちが恒温性能を「いつ」獲得したのかはわかっていませんでした。

しかし、その答えは恐竜たちが最初に寒い地域に移住した時期を特定することで得られると期待できます。

そこで研究チームは今回、恐竜が繁栄した約2億3000万年前〜6600万年前における約1000個の化石や気候モデルなどを詳しく分析。

その結果、恐竜の主要な3つのグループのうち、ティラノサウルスやヴェロキラプトルを代表とする肉食の「獣脚類」と、トリケラトプスやステゴサウルスを代表とする草食の「鳥盤類」の2つがジュラ紀に寒冷な地域へと移動し、恒温性能を獲得していたことが見出されました。

その具体的な時期は約1億8300万年前のジュラ紀初期です。

研究主任のアルフィオ・アレッサンドロ・キアレンツァ(Alfio Alessandro Chiarenza)氏によると、この時期には地球の広い範囲で地表の亀裂から溶岩や火山ガスが噴出する大規模な気候変動イベントが起こっていたといいます。

これにより地球が急激に暑くなったので、獣脚類と鳥盤類の一部が赤道付近から高緯度の寒い地域へと移動し、その中で恒温性能が獲得されたと考えられるようです。

今日の鳥類はティラノサウルスを筆頭とする獣脚類から派生したグループなので、鳥類に見られる恒温性能はジュラ紀初期に起源を持つ可能性があります。

これと対照的に、ブロントサウルスやディプロドクスを代表とする首の長い「竜脚類」のグループは、気候変動後も低緯度エリアに留まっていたことがわかりました。

彼らはそのまま変温動物として、体温調節を太陽熱に依存しながら生きていたと見られます。

恐竜の中でも巨体を誇る竜脚類たちに長距離の移住は向いていなかったでしょうし、また天敵である肉食恐竜たちが高緯度に去ってくれるので、わざわざ同じ場所について行くメリットもなかったのでしょう。

研究に参加したスペイン国立自然科学博物館(CSIC)のフアン・L・カンタラピエドラ(Juan L. Cantalapiedra)氏は「今回の研究は気候変動と恐竜の進化に密接な関係があることを示す成果です」と話しました。

恐竜たちは体温が維持できる「恒温性能」を獲得したことにより、地球上のあらゆる場所で繁栄できるようになったと思われます。