おにぎりや味噌のルーツも、平安時代の食事

日本人の主食として親しまれている米ですが、平安貴族たちはこの時代から白いご飯を食べていました。

平安貴族たちが食べていたご飯の種類は大きく分けて2つであり、それは強飯(こわめし)と姫飯(ひめいい)です。

強飯は高く盛られた固いご飯のことであり、それに対して姫飯は柔らかいご飯のことをいいます。またこれらのご飯以外にもお粥が食卓に上がることも多く、夏には冷水をご飯にかけ、冬にはお湯をご飯にかけて食べていました。

さらに貴族の使用人たちは訪問先でも主人へのもてなしが終わるまで食事なしで待たされるということがありましたが、訪問先の人はそういった使用人たちを気の毒に思い、白米を葉っぱなどで包んだものをしばしば振舞ったりしました。

これは屯食(とんじき)と呼ばれており、現在のおにぎりのルーツとされています。

また調味料は現代の料理にとっては欠かさないものですが、平安時代は調味料がまだまだ発達しておらず、料理の味はかなり異なっていました。

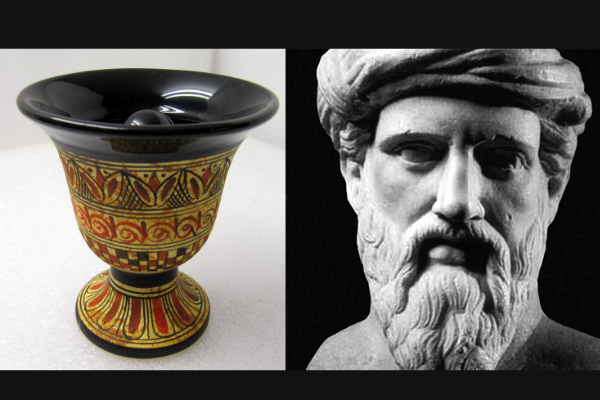

平安時代の調味料は基本的には塩であり、料理に刺激を持たせたい時は塩を使っていたのです。

他にも味噌の原型とも言われている豆醤(まめびしお)などをはじめとする醤(ひしお、麹と食塩を利用した発酵調味料)などが調味料として使われていました。

なお日本を代表する調味料として知られている醤油ですが、醤油が誕生したのは鎌倉時代であり、平安時代の人は醤油を使うことはありませんでした。

さらに嗜好品としてはナシやナツメといったフルーツやひちら(もち米の粉を薄く成形して焼いたもの)やかっこ(小麦粉をこねてスクモムシの形にして油で揚げたもの)などといった唐菓子(からくだもの)が食べられていました。

なお平安時代の貴族はフルーツと唐果子を区別せずに扱っており、「唐から来た果物」としてお菓子を扱っていたことが窺えます。

加えてに主菜としてはタイ・マス・コイなどといった魚が食べられており、時折キジなどといった鳥が食べられることもありました。

これらの魚や鳥は膾にしたり塩辛にしたり、はたまた干物にしたりして食卓に並ぶこともあったものの、多くは一口大に切り分けられて出されており、自分で調味料をつけて食べていました。

食事が出される際は先述した塩や醤だけでなく、酢や料理酒が用意された小皿が出されており、様々な調味料をつけて食べていたのです。

それ以外にも食事中は箸とスプーンを飯の中に指しておくのがマナーであったとのことであり、現代の食事とはかなり風景が異なっていたことが窺えます。