量子の発見

量子力学の歴史はマックス・プランクの行った黒体放射の研究から始まります。

これは光のエネルギーと色の関係を調べる研究でした。

ガスバーナーやコンロの炎は赤色より青色の方が温度が高く、夜空の星々も赤より青く輝く方が高温の星です。

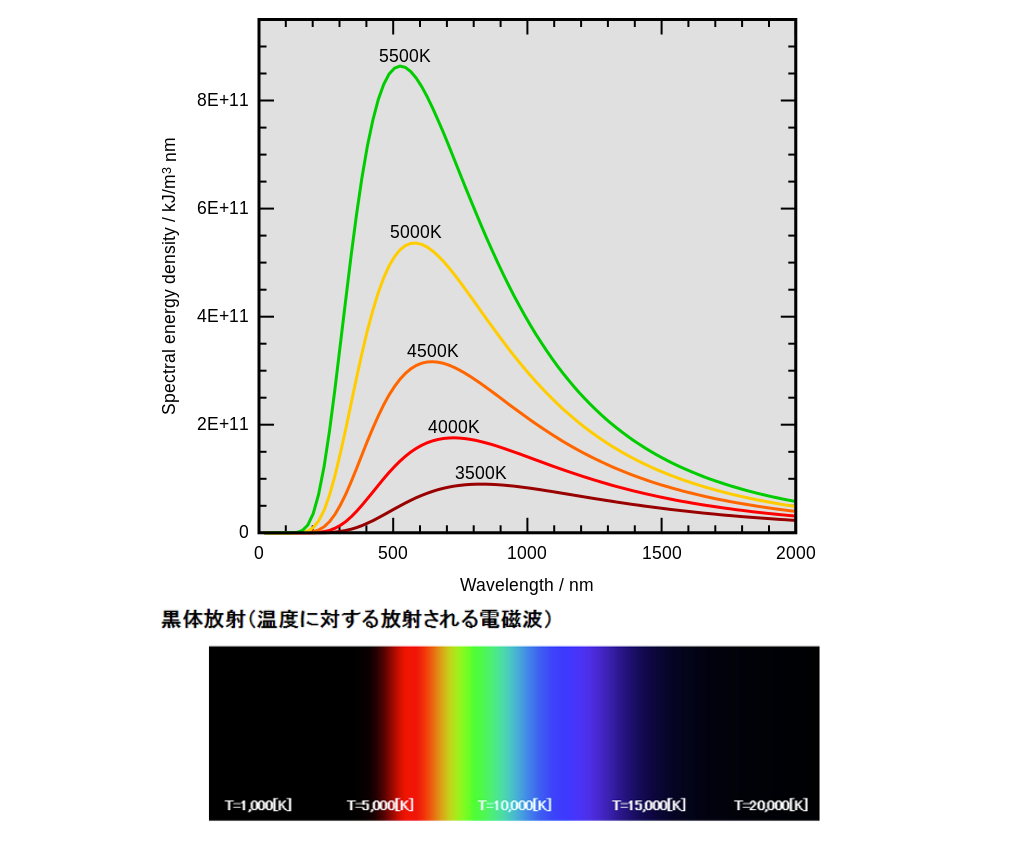

熱した物体は光を放ちますが、これは温度によって色が変わります。これは古くから知られている事実でした。

黒体放射の研究では、黒体という道具を熱してそれがどの温度だと何色に輝くかを調べます。

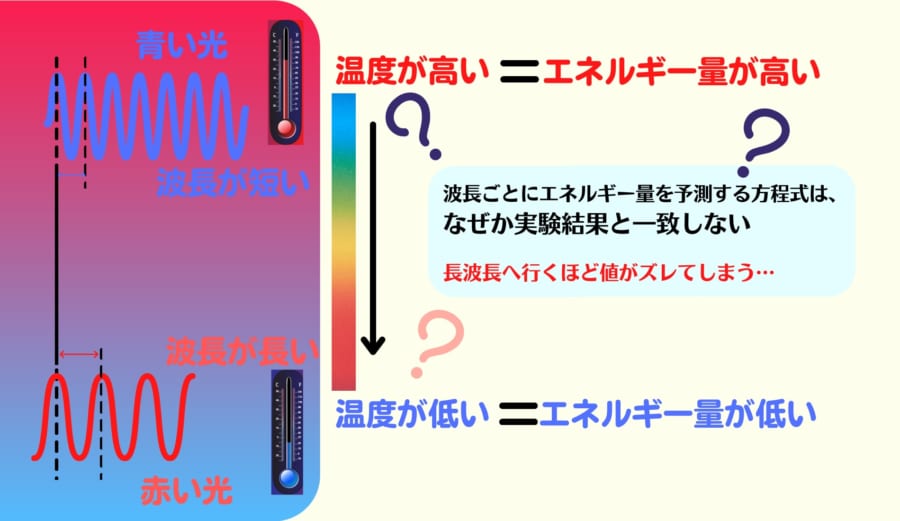

この研究はプランク以前にも多くの研究者が挑戦していましたが、どういうわけか温度と色の関係を1つの方程式で表現することができずにいました。

温度が高いということは、エネルギー量が大きいということを意味しています。

そして光の色は、光の波長によって決まっています。

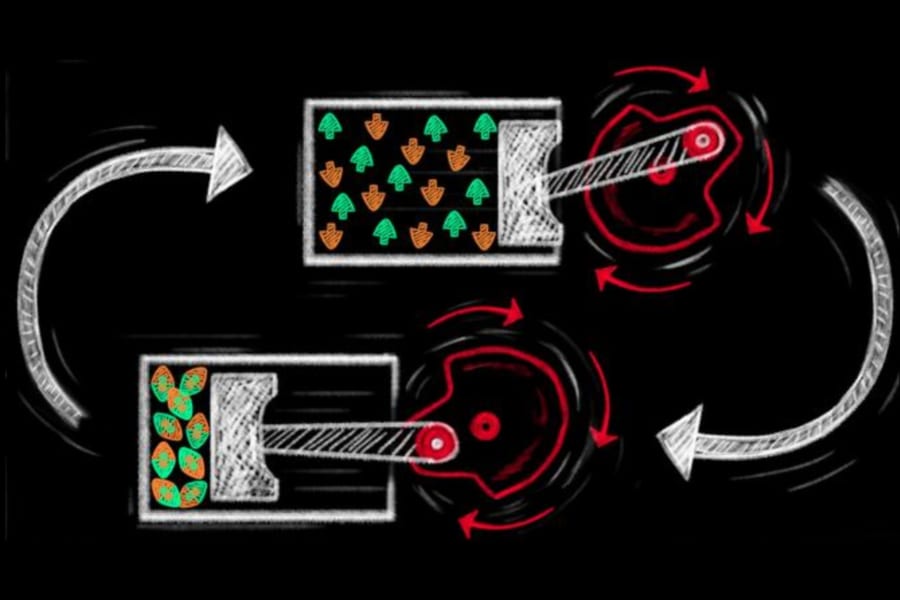

つまり、熱した温度で物質の色が変わるということは光は波長(振動数)でエネルギー量が決まっていると考えることができるのです。

しかし、こうした考えで作られた方程式は、なぜか長波長(赤外領域)に向かうほど実験結果と大きな誤差を生んでしまいました。

なぜ波長が伸びるほど、計算と実験結果はズレてしまうのでしょうか?

波長が短くなると、振動数は増えることになります。実験結果は振動数が大きいほどエネルギー量も大きくなることを示していました。

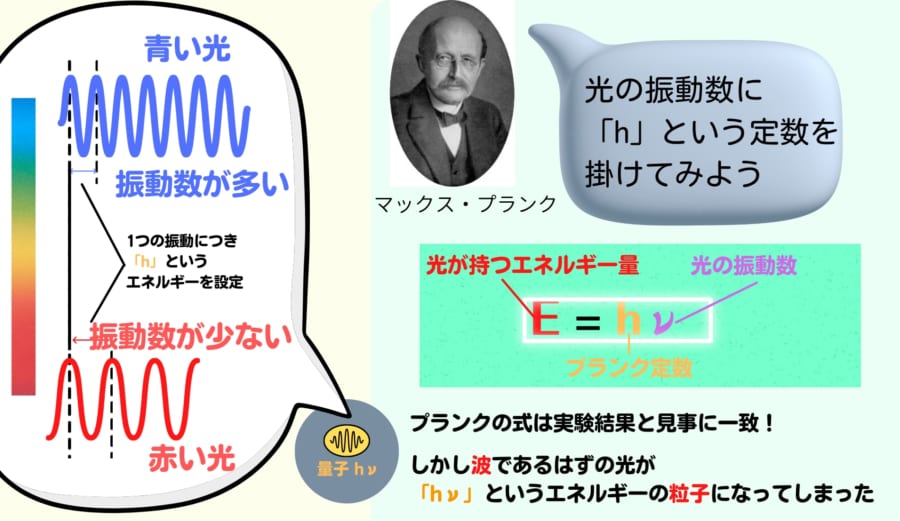

そこでプランクは、もっとも単純な解決策として、振動数に定数を掛けるというアイデアを採用します。

光が1回振動するときに現れる最小エネルギー量を実験結果から導き出し、定数として方程式に組み込んだのです。

それが「E = hν」という数式です。

Eとは光のエネルギー、ν(ギリシャ文字「ニュー」)は光の振動数を表します。そしてhとして導入されたのが最小のエネルギー量「プランク定数」です。

プランク定数hは6.626 × 10-34という恐ろしく小さい値で、日常的なスケールではまず気づくことのできないものです。

そのため、こうした定数が存在することは、プランク以前に誰も気づいていませんでした。

こうして作り出されたプランクの方程式は、実際に検証してみるとピタリと実験結果と一致しました。

しかし、単に定数を掛ければうまく計算できる、なんてことは非常に単純な方法です。

なぜプランク以前の人々は、こんな簡単な方法に気づかなかったのでしょうか?

それは物理学者たちが当たり前の常識として、光を連続して変化する波であると考えていたからです。

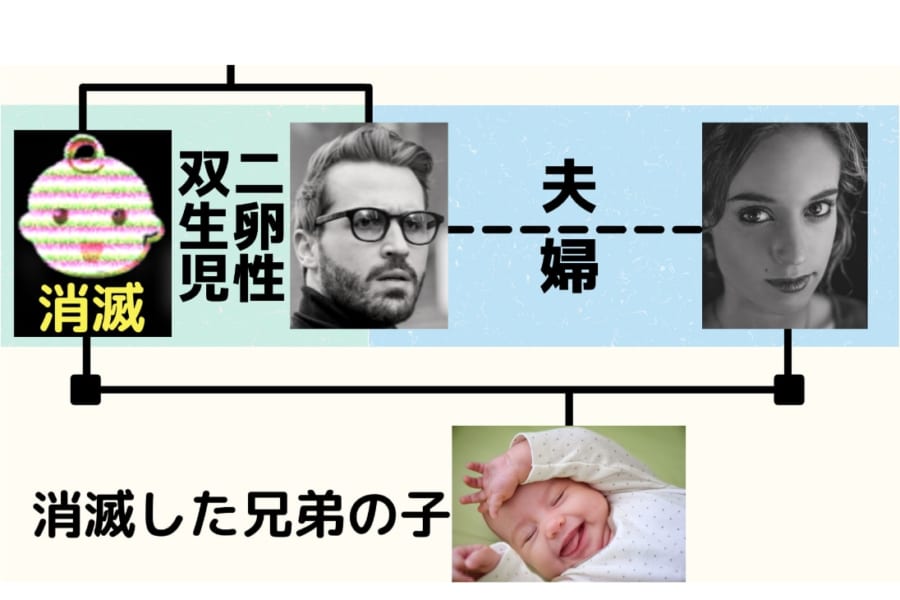

プランクのやったように、振動数に定数を掛けてしまうと、光のエネルギーは飛び飛びの値で変化することになってしまいます。

それはすなわち、光が連続した波ではなく、「hν」という飛び飛びの値で変化する粒子として捉えていることになってしまうのです。

そのため、プランクはこれを単に計算の辻褄を合わせるためにやった窮余の策と考えていました。

プランク自身、光の正体が波ではなく、決まったエネルギー素量を持つ粒子だなんて信じることはできなかったのです。

けれど、この「hν」という塊は、後に量子と呼ばれることになり、物理学のさまざまな局面で重要な意味を持つようになるのです。