カエルに毒を借りている?

生物界は主に、食べる側と食べられる側に分かれる一方で、大半はその両方の立場にあります。こうした生物にとっては、獲物を狩る能力に加えて、捕食者から身を守る能力も兼ね備えていなければなりません。

その中で、攻撃と防御のバランスを絶妙に取っているのが、ヤマカガシです。

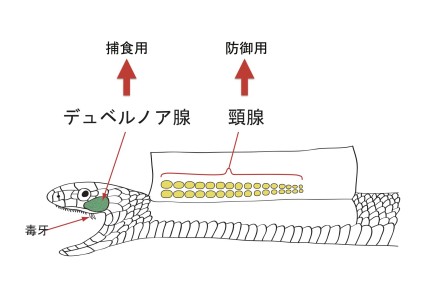

ヤマカガシはとても変わったヘビで、体内に2タイプの毒を持っています。

1つ目は口内毒で、唾液腺が変化した「デュベルノア腺」から毒液を分泌して、牙に毒を仕込みます。この口内毒は、ヤマカガシ自身が分泌する毒成分です。

そして、2つ目の毒は、首もとにある「頸腺」から放出されます。これはヤマカガシが分泌するものではなく、ヒキガエルから摂取した「ブファジエノライド」という毒成分です。

ヒキガエルは、敵に攻撃されると、耳のあたりから白い毒液を分泌し、相手の皮膚に激しい炎症を引き起こします。ヤマカガシは、そのヒキガエルをあえて食べることで、自らの毒腺にブファジエノライドを蓄えているのです。

口内毒とは違い、頸腺毒は天敵から身を守るための防御用として機能します。