氷の表面を覆っているものの正体を突き止める

そこで今回、研究者たちは、原子間力顕微鏡という特殊な顕微鏡を使い、マイナス123℃(150K)の氷の表面を詳細に調べることにしました。

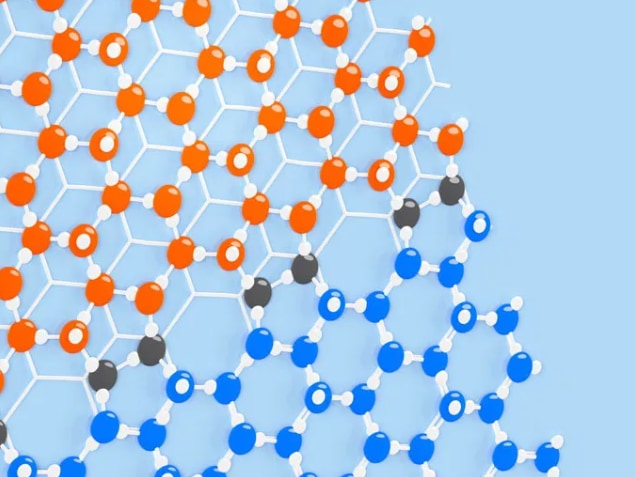

するとマイナス123℃(150K)付の表面は配置パターンが異なる「2種類の氷」で構成されていることが確認できました。

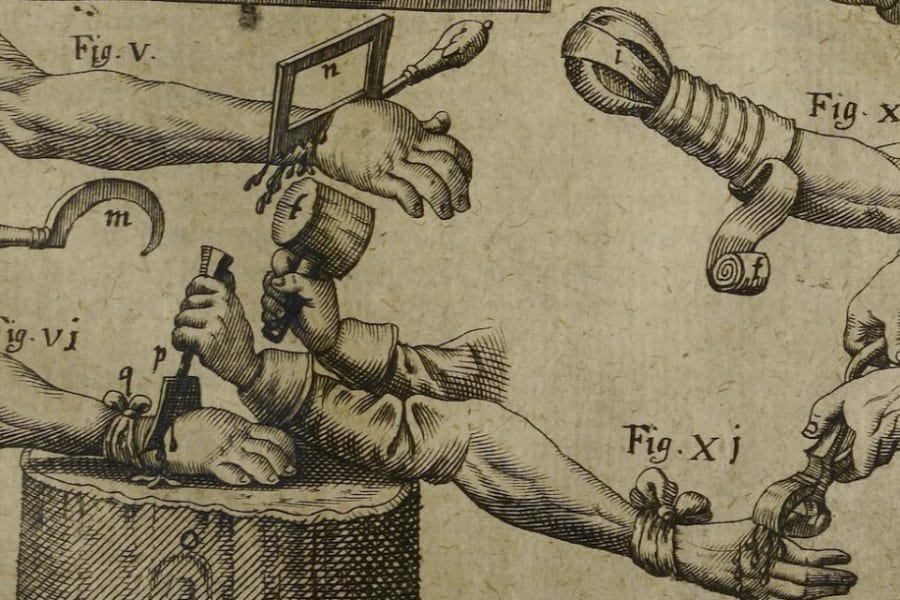

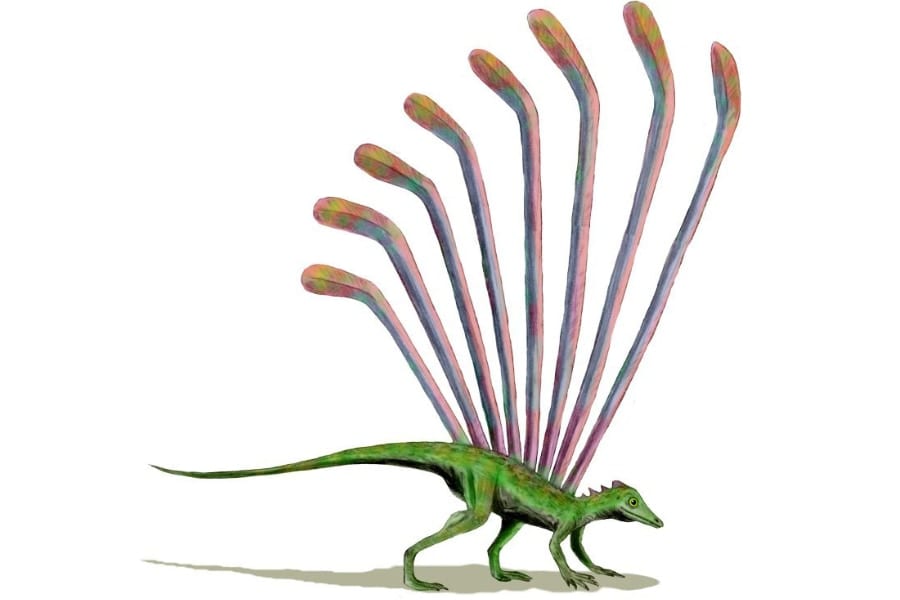

1つ目の氷は、上の図の青色のように、下に描かれた6角形の格子に従って配置されています。

しかし同じ配列は永遠には続かず、ある地点で、別の6角形のパターンを持つ領域(赤色)に変化していたのです。

青の領域の氷は「氷Ih相(こおり1エイチそう)」、赤の領域の氷は「氷Ic相(こおり1シーそう)」と呼ばれます。

氷の結晶パターンは多様であり、この2つも水分子の積み重なり形の違いによって区別できます。

今回の研究では新たに、2つの領域のつなぎ目部分に、どちらにも属さない無秩序な動きをする水分子(黒)が存在していることが発見されました。

そして研究者たちがマイナス123℃(150K)から少しずつ温度を上げていくと、無秩序な水分子(黒)の領域が徐々に拡大され、マイナス120℃(153K)に達すると氷の全面を覆うようになっていました。

固体と液体の違いの1つに、分子がどれだけ自由(無秩序)に動けるかがあります。

研究者たちは、この拡大した無秩序な水分子こそ、一般に言われている「氷の表面を覆う水の層」の起源であると述べています。

私たちが日常生活で接する氷の多くはせいぜいマイナス数十度です。

そのため私たちが普段接する氷の多くは全て、この無秩序な分子で覆われていることになります。

研究者たちは、この無秩序な分子の存在によって氷の表面に水のような光沢が与えていると述べています。

ただ発見された無秩序な水分子(黒)は固体の氷になるべき温度で液体の水のように動くという興味深い特質を持つため厳密には単なる「液体の水」ではなく「氷の準液体層」という奇妙な位置づけとなっています。

つまり氷の表面を覆って滑りやすさに貢献していたものは厳密には氷でも水でもないユニークな存在だったのです。

圧力説、摩擦説、ファラデーの予測といった様々な説を経て、ついに氷の表面に存在する「何か」の正体と起源が判明したと言えるでしょう。

気圧、温度表記の数値に一部誤りがあったため、修正して再送しております。

マイナス123℃と126℃では、123℃の方が高温です。

はじっこだから手をつなぐ相手がいなくてブラブラしてる感じなのかな

記事の文中の温度が間違ってる

150-153Kに昇温したのに、セルシウス温度は-123から-126になっている

昇温したなら-120が正しい

細かいミスですが、確認取れ次第訂正ください。

一点だけ。

-123°Cは150K(ケルビン)であっていますが、

+3°Cした時は153Kで「-120°C」ですね、-126°Cではなく。

153kは-120度C

-150から−153に下げていくのでは?

氷の結晶に2層あってその間に準液体層があることは分かったけど、それが氷とスケートの刃の間にもあるということでしょうか?それであれば黒い分子が氷の表面に存在しているっていう図がないと、これだけでは分かりません。「氷の表面を覆う水の層」の起源という表現は微妙。なぜ起源ということばが割り込むのでしょうか?

153ケルビンは約摂氏マイナス120度ではないですか?

温度計算が間違っている

153K は -120℃

(温度を上げているのに、負の値が大きくなっている時点で意味がわからん)

そして研究者たちがマイナス123℃(150K)から少しずつ温度を上げていくと、無秩序な水分子(黒)の領域が徐々に拡大され、マイナス126℃(153K)に達すると氷の全面を覆うようになっていました。

氷の滑りやすさの解明の解説ありがとう。

ところで、温度を上げていくときの氷表面の氷結晶の状態変化の説明部分で、摂氏温度変化は温度を下げる方向になっているので訂正が必要です。 なお、絶対温度表示の補足の数値のほうは、間違いなしです。

次の段落がおかしいです

———————————–

そして研究者たちがマイナス123℃(150K)から少しずつ温度を上げていくと、無秩序な水分子(黒)の領域が徐々に拡大され、マイナス126℃(153K)に達すると氷の全面を覆うようになっていました。

———————————–

1.マイナス123℃から温度を上げているのにマイナス126℃に下がっている。

2.マイナス126℃は147ケルビンなのに150Kとなっている。

3.文意からはきっと、

誤.マイナス126℃(153K)

正.マイナス120℃(150K)

な気がします。

以上

面白かったです。

>そして研究者たちがマイナス123℃(150K)から少しずつ温度を上げていくと、無秩序な水分子(黒)の領域が徐々に拡大され、マイナス126℃(153K)に達すると氷の全面を覆うようになっていました。

ここおかしいのでは?

153Kはマイナス120℃でしょう。

そして研究者たちがマイナス123℃(150K)から少しずつ温度を上げていくと、無秩序な水分子(黒)の領域が徐々に拡大され、マイナス126℃(153K)に達すると氷の全面を覆うようになっていました。

とありますが、マイナス123℃よりもマイナス126℃の方が温度低くなってますよね。

何が正解なのでしょうか?

マイナス123℃(150K)から少しずつ温度を上げていくと、無秩序な水分子(黒)の領域が徐々に拡大され、マイナス126℃(153K)

こちらの後の方の温度はマイナス120℃ですね

マイナス126℃(153K)じゃなくてマイナス120℃(153K)でしょうか

徐々に温度上げたのに摂氏だけ下がってる

1万は10の4乗

1気圧は約10万(10の5乗)パスカル

凄い発見、まだまだこんなの有るのね。

面白い。これがいわゆる表面物理学か。

イグ・ノーベル賞決定

表層は2種類の氷?では真ん中は?

霜降りの肉みたいになっていて温度の違いで黒い部分が増えれば常に滑るってこと?

コメントの内容が難しすぎる(中学生)

「氷でも水でもないユニークな存在」

これは、固有の存在、と訳した方がいいんじゃないだろうか

ロシアにある世界で一番寒い村では、車は皆ノーマルタイヤにノーチェーンで走っていました。凍った川の上でもスリップ無しで。

その時の解説では寒すぎると滑らないでした。

でもせいぜいマイナス70℃位だったような

面白いですね。

この現象を応用して何か出来そうな気もしますが。

温度変化で摩擦力をコントロールするような。

逆に車のガラスとかに氷がガッチガチにくっつくのはなぜなんだろう

皆の総ツッコミに凍りつく記者の内心と、心を覆う準液体層(ペルソナあるいは外面)。

皆やめたげてよぅ!!

「とける」の漢字について、三種類使っているのは何か意図があるんですか?

氷が滑りにくい理由がわかってないっていうのは聞いたことあったけど、ついにか…

興味深い記事でした。でも新たな疑問も湧いてきました。

なぜ表面だけに滑りやすい層が形成されるのでしょう? 内部でも滑りやすかったら、氷はそもそも塊にはならないはずですし。

水分子が、それ以外の分子と接しているときに、何らかの相互作用が起きているからなのか、水分子が表面では手をつなぐ相手が不足しているからなのか、分子間力が関係しているのか···

物質の内部と表面では電子状態が異なるからですね(対称性の破れ)

この話と、氷の研究をされていた黒田氏が提唱されていた「擬似液体層」とは同じものでしょうか?

氷表面だけでなく、金属表面(酸化してないきれいな)でも似たような状態ではないかな?

素晴らしい発見だ!