わずか4年で島中の9割以上がメス化していた!

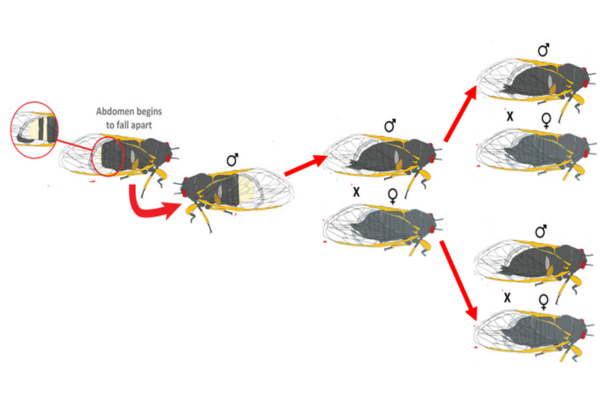

2008年の調査で、石垣島に生息する「ミナミキチョウ(学名:Eurema hecabe)」に、「wFem」と呼ばれる系統のボルバキアによってメス化が起きていることが明らかになりました。

このwFemを保有しているメスを実験室に持ち帰って飼育したところ、生まれた子供はすべてメスになることが確認されています。

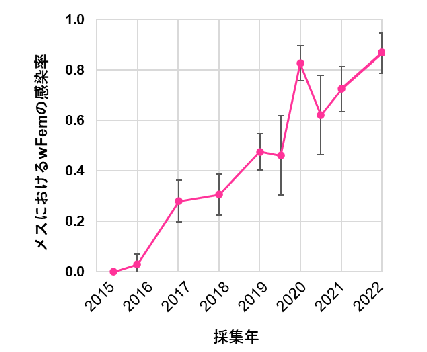

ただし、その時点におけるミナミキチョウのwFem保有率はわずか8%に留まっていました。

そこで研究チームは、「ボルバキアの保有率がここから徐々に上昇していくだろう」と予測し、2015年から石垣島のミナミキチョウの「wFem保有率」と「オスとメスの割合(性比)」を追跡観測することにしました。

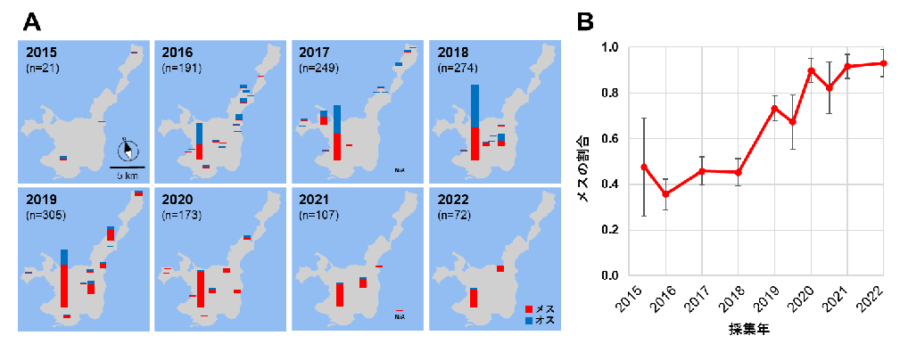

チームは2015年から2022年にかけて、石垣島で合計1392匹のミナミキチョウを採集し、オスメスの性比を記録。

その結果、チームも驚くべき現象が起きていました。

なんと2015年から2018年にかけてほぼ1:1だったオスメス比が、2019年から急激にメスに偏り始め、2022年には実に93.1パーセントがメスとなっていたのです。

さらに採集したメスのwFem保有は2008年に8%だったものの、2017年以降にこれまた急激に上昇し始め、2022年にはメスの87%がwFemを保有していたのです。

また、同島の性比がメスに偏り始めた2019年にメスを実験室に持ち帰って飼育した結果、wFemを保有していた個体は確実にメスしか産まないことも確認されました。

これらの結果から、石垣島のミナミキチョウはボルバキア(wFem系統)が広がることによって、性比がメスに大きく偏ったことが実証されました。

今回の調査は、野外においてボルバキアがわずか4年という短期間で宿主の性比を極端にメス化できることを示した初の成果です。

では今後、島中の9割がメスとなってしまったミナミキチョウたちはどんな運命をたどるのでしょうか?

以前、別の研究では、リュウキュウムラサキという蝶が一時、オス殺しをするボルバキアの蔓延によって著しくメスに偏ってしまったものの、数年でオスメスの性比が1:1に戻った前例が知られています。

これはボルバキアが引き起こす生殖操作への抵抗性を宿主が獲得したことで、やられっぱなしだった蝶が性比を回復できたからのです。

そのため、崖っぷちに立たされたミナミキチョウも抵抗性を獲得できれば、性比を回復できるかもしれません。

しかし、研究者らはこのままメス化が進行すれば、オスが完全にいなくなることで、石垣島のミナミキチョウが絶滅に向かう恐れもあるといいます。

チームは石垣島のミナミキチョウとボルバキアの攻防の行く末を見届けるために調査を続ける予定です。

ひとまず、ボルバキアが人をターゲットにする細菌じゃなくて助かったといえるでしょう。

生物、特に高等になるほど雌雄の生殖期間は差が出る。人間の雄は一時間もすれば次の雌と受精可能だが雌は約10ヵ月かかる。効率からすると多少、むしろほとんど雌でもそれらが社会を回せるなら成り立つ。逆では成り立たず、恐ろしいコトになるワケだが。

・・・ ・・ー ーー・ ーーー ・・な。

研究対象にしてる場合ではなくもはや保護対象だろ

ボルバキアを衛生害虫に適用出来るならば化学薬品を減らす事も可能なのでしょうか?

折れ線グラフと言う事は、毎日調査をしていたのですか?そこに連続性があると?

実線ではなく、近似曲線なら分かりますが。

このボルバキアが人為的に持ち込まれたのでなければ、自然界ではこのような現象が繰り返し起きている可能性が考えられます。リュウキュウムラサキが回復したとのことですが、その後のボルバキアとの関係がどうなったのか知りたいですね。リュウキュウムラサキの抵抗性をやぶるボルバキアが出てくるのでしょうか。興味深い現象です。