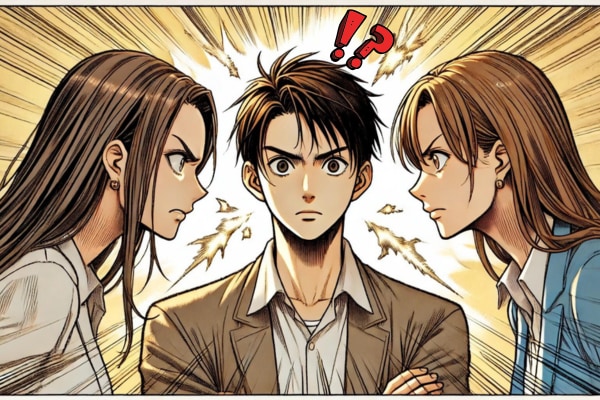

「本物の笑顔」と「作った笑顔」は何が違うのか?

笑顔は他者との円滑なコミュニケーションを進める上で、最も重要な表情の一つです。

私たちは心の底から喜びを感じているときに笑顔になりますが、それと同時に、社交辞令で作り笑いを用いることも多々あります。

両者の笑顔はまずもって「感情面」に根本的な違いがあります。

本物の笑顔は喜びや楽しみの感情から自然と湧き出るものですが、作り笑いはとりあえず表情だけを取りつくろったものです。

こうした違いに着目し真の笑顔が何であるかを科学的に特定したのが19世紀フランスの解剖学者B.デュシェンヌです。この功績から喜びから生じた本物の笑顔は彼の名にちなみ「デュシェンヌ・スマイル」と呼ばれたりします。

デュシュンヌは顔の2つの筋肉の動きに注目し、これが同時に動く笑顔こそ、喜びや幸福の感情を自然に表す真の笑顔だと述べました。

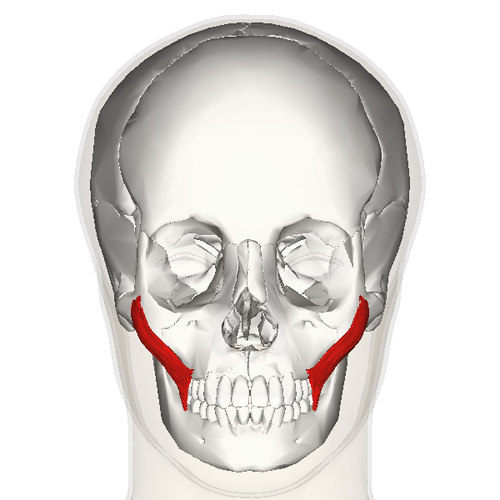

その筋肉の1つが口の両端から頬を走る「大頬骨筋(だいきょうこつきん)」です。

大頬骨筋は顔の表層にある筋肉の一つで、口角を引き上げる働きをしています。

2つ目が目の周りをぐるりと囲む「眼輪筋(がんりんきん) 」です。

こちらも顔の表層を構成する筋肉の一つで、笑ったときの目の小じわを形作る働きをしています。

そして、眼輪筋の内側の繊維が自然な喜びの感情から生じた笑顔でのみ活性化することを発見したのです。

対して感情のこもっていない作り笑いの場合、眼輪筋の繊維が活性化することがありませんでした。

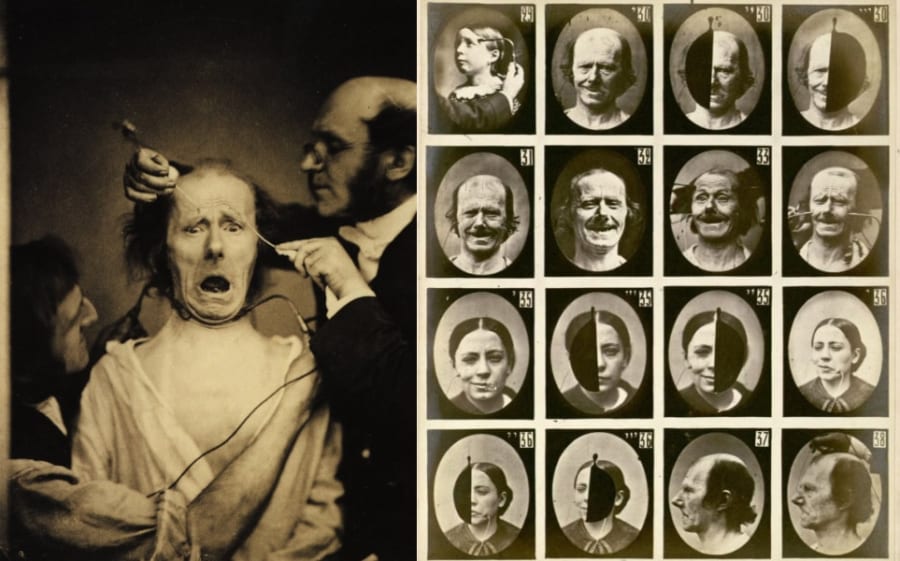

ただ、さすが19世紀の解剖学者と言うべきか、デュシェンヌはこの事実を証明するために、実際に電気刺激でターゲットの筋肉を動かし、その様子を写真に記録する実験を行いました。

こうして真の笑顔(デュシェンヌスマイル)とは、口角を上げる筋肉(大頬骨筋)と目の周りの筋肉(眼輪筋)が同時に動く笑顔であり、口角だけが上がる偽の笑顔(非デュシェンヌスマイル)は、必ずしも本当の喜びを示していないことが示されたのです。

ちょっとマッドサイエンティストなイメージもあるデュシェンヌですが、彼の研究は、顔の表情と感情の関係を科学的に解明するための基礎を築いたと言えます。

なので本物の笑顔と作り笑顔は、目の周りに笑い小じわがたくさん出来ているかどうかで見分けられるといいます。よく嘘の笑顔について「目が笑っていない」という表現を聞きますが、それも真の笑顔についてこうした背景があるためでしょう。

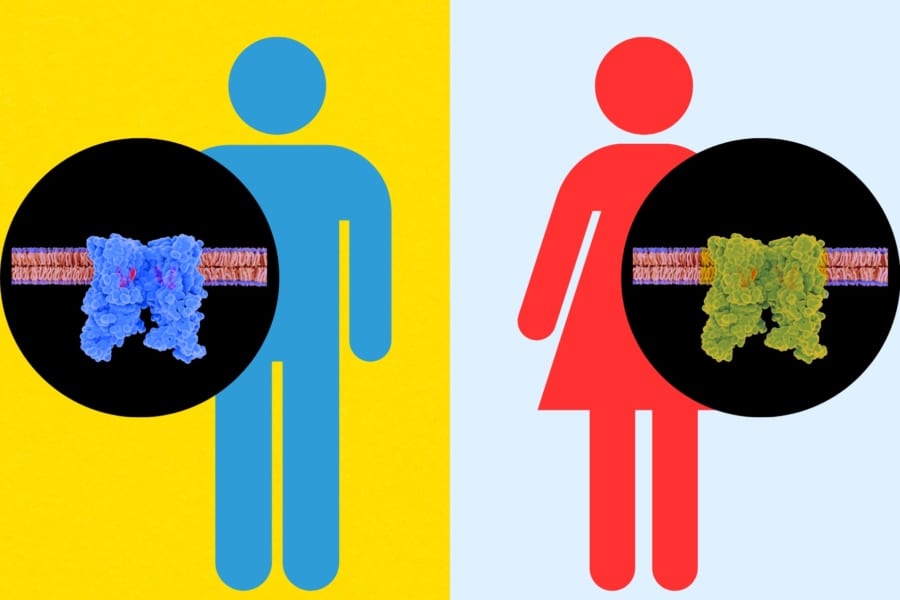

では、訓練した役者ならともかく、一般の人が意識的に笑顔を作ろうとしても、口角が上がるだけで眼輪筋が活性化しないのはなぜなのでしょうか?

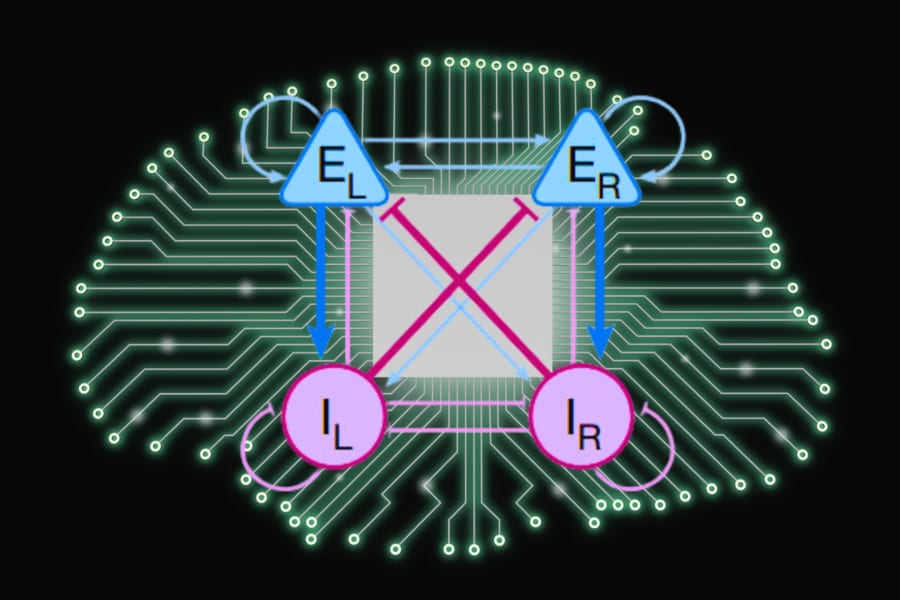

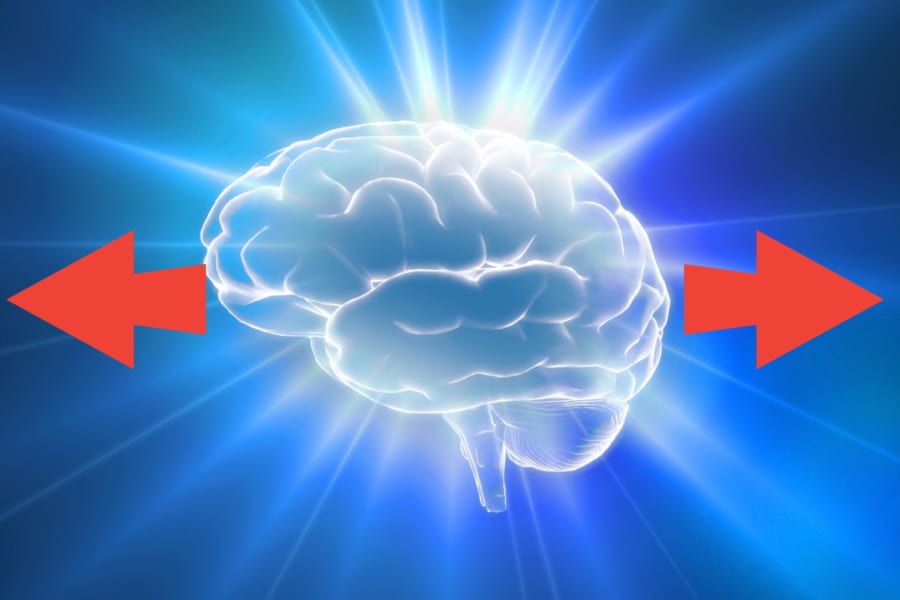

その原因は脳が笑顔を作るために使う”神経回路の違い”にあることがわかっています。